هشام العلوي* – جريدة العالم الديبلوماسي – سبتمبر 2022

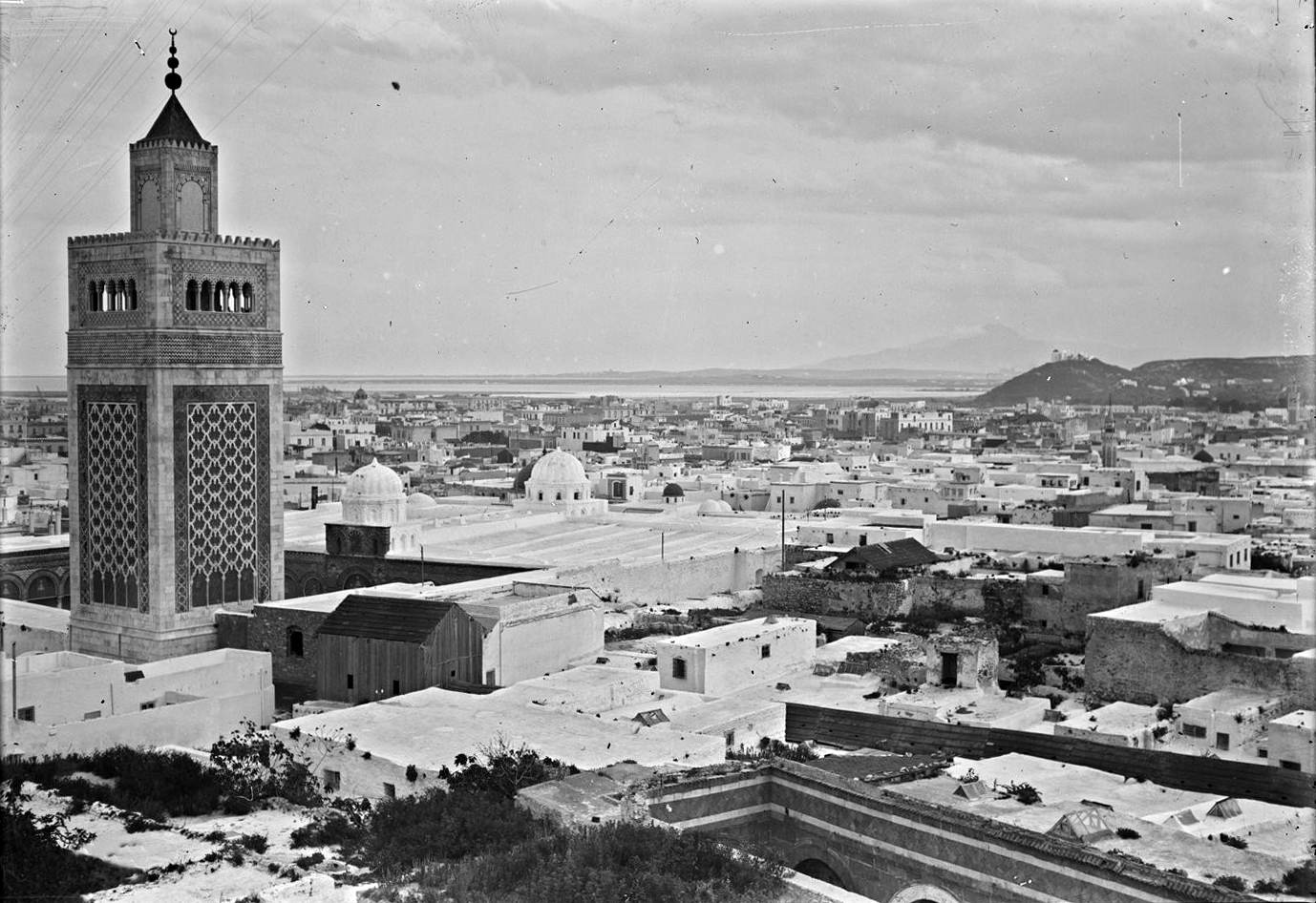

يبدو أن إقفال المؤسسات بقيادة الرئيس التونسي قيس سعيد لمدة عام قد أغلق بشكل رمزي قوس الديمقراطية الذي فُتح في المغرب كما في المشرق العربي سنة 2011، ولكن هل هذا التجلد نهائي؟ في غياب عقيدة أيديولوجية واضحة ومشاريع اقتصادية قابلة للحياة، ستعاني الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي عاجلاً أم آجلاً من احتجاجات ضخمة جديدة.

بعد أكثر من عقد عن الانتفاضات الشعبية التي انطلقت سنة 2011، تعيش المجتمعات العربية حالة من اللامبالاة والتعب في أعقاب موجة متواصلة من الضغوط المضادة للثورة. من ناحية أخرى ، الناس العاديون منهكون: لم تعد أي أيديولوجية جديرة بهذا الاسم أن تروي الجسم الاجتماعي بعد الآن، حتى أولئك الذين ما زالوا يرغبون في التعبئة يواجهون القمع الذي لا هوادة فيه. من ناحية أخرى ، فإن النخب السياسية منهكة لدرجة أنها لم تعد تبذل أي جهد لإقناع الجماهير أن مستقبلًا أفضل أو أكثر ازدهارًا ينتظرهم، ولذلك فهم يحافظون على امتيازاتهم مع الإبقاء على الوضع الراهن على حاله.

تجتمع هاتان الديناميكيتان لإبعاد غالبية السكان عن السياسة، جزء لم يعد يتصور خلاصه إلا في الهجرة، لكن حتى أولئك الذين يبقون في البلاد لن يظلوا ساكنين في السنوات القادمة، إن حجم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الناشئة يبشر بالخير لموجة جديدة من السخط الشعبي.

في غضون ذلك، ينبع القصور الذاتي الحالي عن عدة عوامل، الأول هو خيبة أمل مريرة من الديمقراطية نفسها، وتونس هي الحالة الأكثر رمزية، حيث كانت هي رائدة “الربيع العربي” سنة 2011، وظلت تقاوم لفترة طويلة الانحدار الديمقراطي الذي أعقبها، ومع ذلك، فإذا نجح الانقلاب المؤسسي الذي قرره الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية/يوليو/تموز 2021، ليس فقط لأن مؤسسات ما بعد الثورة التي وضعها دستور 2014 قد أثبتت أنها هشة بشكل غير عادي، ولكن أيضًا فإن الشعب قد سئم من الألاعيب السياسية والفساد المستشري، كما استفادت سلطوية السيد سعيد القيصرية من خيبة أمل النشطاء والمتحمسين للديمقراطية، وهذا دليل على أن النظام السياسي القائم على التعددية والشمول يمكن أن يعاني من تراجع صادم.

كما ساهمت التطورات السياسية الأخيرة في الغرب في إحداث خيبة أمل في الديمقراطية في العالم العربي، حيث لم تقم الديمقراطيات الغربية فقط باستبدال مبادئها الجميلة بتفضيل ساخر للاستقرار بأي ثمن في العالم العربي، ولكنها وجدت نفسها أضعف من صعود الميول الاستبدادية داخل صفوفها، لدرجة أن البعض يظهر المزيد والمزيد من الرغبة في تخطّي القواعد الديمقراطية. في الرباط أو عمان أو القاهرة، اعتبر العديد من المثقفين والناشطين العرب الغرب، إن لم يكن نموذجًا يمكن الاقتداء به، على الأقل يمكن اعتباره كأنموذج قابل للتطبيق، على أن النضال من أجل تحقيق انتخابات حرة والتعددية والحقوق السياسية يمكن أن يؤدي إلى أشكال من الحكم أكثر فائدة للناس. وهكذا جعل الغرب من الممكن تخيل إلى أي مدى وتحت أي ظروف كانت الديمقراطية قادرة على الانتعاش، ولقد كان ذلك المعيار الذي تم من خلاله قياس فرص التقدم السياسي في أماكن أخرى من العالم.

لقد أدى تشدد المواجهات السياسية وممارسة السلطة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى وضع حد لهذا الافتراض، حيث أدت في الواقع إلى هذا التصلب استراتيجيتان اثنتان، تلك التي يستغلها غالبًا اليمين المتطرف، والتي تتمثل في تصوير المجتمع كموضع لمعارضة أساسية بين كتلتين، نخبة فاسدة من جهة وشعب يتهالك من جهة أخرى، وهكذا وضع الرئيسان فيكتور أوربان في المجر أو دونالد ترامب في الولايات المتحدة شخصهما في قلب اللعبة السياسية، وفي حالة المجر أجبروا أحيانًا مؤسسات الدولة، بدءًا بالعدالة والبرلمان، على الانحناء لإرادتهم. التجاء عن طيب خاطر إلى صفارات الإنذار من القومية والشوفينية والعنصرية لتفاقم الإحباطات، وتخصيص كبش فداء للانتقام الشعبي، فقد خلقوا مناخًا من التوتر والعداء يضاهي ذلك الذي تعرف العديد من الأنظمة العربية كيف تحافظ عليه لضمان بقاء الوضع على حاله.

أما الاستراتيجية الأخرى المنافسة على ما يبدو التي نشرها القادة الغربيون فقد تم تطويرها في خطاب النخبة التي تدعي أنها مختصة ومحاصرة من قبل جزء من السكان، والذين من شأن نَفَسهم الاحتجاجية أن تخفي في الواقع نزعات معادية للديمقراطية، ما يبرر قمع المعارضين كما كان الحال مع حركة “السترات الصفراء” في فرنسا، وبالتالي لا تتردد العديد من الأنظمة العربية، حتى اليوم، في الإشارة إلى الوحشية التي تعرض لها هؤلاء المتظاهرون لتبرير قسوتهم تجاه خصومهم.

إن فشل الإسلاموية هو المصدر الثاني للجمود السياسي الذي يؤثر على العالم العربي اليوم، لأن هذا المنتصر الحالي قبل عشر سنوات لم يعد يقدم بديلا موثوقا للوضع، ولم يجد أتباعه مكانهم في الحركات الاجتماعية، سواء أكان حزب حركة النهضة في تونس، أو جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن، أو حزب العدالة والتنمية في المغرب، فإن التشكيلات الرئيسية للإسلاموية الآن تشبه الأنظمة القديمة التي فقدت الاتصال بالشباب، بيد أن هناك اختلافات بينهما: فالنهضة، على سبيل المثال، تحملت مسؤوليات مهمة في تونس ما بعد الثورة، بينما كان حزب العدالة والتنمية يتمتع بسلطة محدودة للغاية عندما قاد الحكومة المغربية (2011-2021).

لقد فقد الإسلاميون موطئ قدمهم

لكن هناك العديد من القواسم المشتركة المهمة، إن برنامجهم الاقتصادي مستوحى من النيوليبرالية أكثر من كونه تقدميًا ولا يقدم أي إشارة دقيقة لنموذج العدالة الاجتماعية الذي سيسود في دولة تدار وفقًا لمبادئ الإسلام، علاوة على ذلك، عندما يتعثرون، بمجرد وصولهم إلى السلطة، يرفضون مُساءلة أنفسهم بأي شكل من الأشكال، مفضلين إلقاء اللوم تجاه إخفاقاتهم على مناورات “الدولة العميقة”، كما هو الحال في مصر أو المغرب، أو يقصرون أنفسهم على دور حزب أهلي مشابه لـ كل المعارضات القانونية التي تختفي وراء النظام القائم.

باختصار، يحتكر الإسلاميون اليوم أقل من أي وقت مضى الاستخدام السياسي للدين، ومع ذلك، فإن هذا لا يعني نهاية الإسلاموية، حيث تظل العقيدة مركزًا لهويّة الأغلبية من العرب المسلمين، لكن دور البوصلة الذي مارسته الجماعات الإسلامية تجاه المواطنين المؤمنين لم يعد يُمنح لهم بشكل تلقائي.

لقد فقد الإسلاميون أيضًا موطئ قدمهم في ما يعتبرون أنفسهم مرجعا له – الدين، ففي الأصل ، كان الانجذاب الذي تمارسه الإسلاموية بسبب وعدها بتأسيس شكل أكثر مسؤولية وعدالة حول الحكم الرشيد، يقوم على ممارسة متجددة للدين، عملت هذه الرؤية على ربط التقوى الفردية والأخلاق في المجال العام، لا سيما في مجالات الأسرة والمرأة والشريعة، ومع ذلك، على مدى العقد الماضي، استحوذت معظم الأنظمة العربية على الخطاب الديني الذي ضمن نجاح خصومها الإسلاميين، لقد أرسوا علامتهم الخاصة في المحافظة الاجتماعية خصوصا في ما يتعلق بالمرأة والأسرة، ولقد وضعوا لمسات مزدوجة على أساس الشريعة، والنتيجة هي “تعصب الدولة”، الذي يمكن ملاحظته في الجزائر التي تحشد الشرطة والعدالة والإدارة لفرض قوانين جديدة تشدد القيم الاجتماعية والسلوك الشخصي، حيث إن مطاردة المواطنين الذين يختارون عدم صيام شهر رمضان أو التجريم المتزايد للحريات الجنسية أمثلة بليغة على ذلك، وكذلك قمع الحركات النسوية الصاعدة، على هذه الأسس لا تزال تونس نموذجًا مضادًا، لكن يبدو أن التقدم الذي تم إحرازه بعد الثورة، لا سيما المساواة بين الجنسين أو فيما يتعلق بالميراث، أصبح الآن موضع تساؤل.

باختصار، يحتكر الإسلاميون اليوم أقل من أي وقت مضى الاستخدام السياسي للدين، ومع ذلك، فإن هذا لا يعني نهاية الإسلاموية، حيث تظل العقيدة مركزًا لهويّة الأغلبية من العرب المسلمين، لكن دور البوصلة الذي مارسته الجماعات الإسلامية تجاه المواطنين المؤمنين لم يعد يُمنح لهم بشكل تلقائي.

العامل الثالث الذي يساهم في السخط السياسي هو أن الإنترنت والشبكات الاجتماعية لم تعد تشكل محمية طبيعية للشباب العربي الذي يحلم بالهروب من التأثير المترامي الأطراف لقادته في فجر الحركات الشعبية سنة 2011، لم يكن من غير المألوف أن تسمع علماء الاجتماع الغربيين يشيرون إلى الفضاء الإلكتروني على أنه “تكنولوجيا التحرير”، حيث يبدو أنه يوفر منصات وأدوات قادرة على نشر المعلومات، للالتفاف على الرقابة على الأفكار “التخريبية” ولإثارة الاحتجاجات، لكن المعارك التكنولوجية تعمل أيضًا في دورات، ولقد سارعت الحكومات العربية إلى استعادة الأراضي التي احتلها خصومها ووضعت آليات جديدة للسيطرة على الانترنت، حيث لم يعد أسلوبهم في قطع الوصول إلى المواقع على الإنترنت، بل بالأحرى إرباكهم بالتواجد فيها، وهذا يشتمل نظام المراقبة الذي أنشأته على القرصنة والرقابة وتحديد الموقع الجغرافي وعمليات الشرطة والابتزاز السياسي والتدخلات القانونية، وهكذا يصبح الفضاء الإلكتروني رمزًا شاملًا حديثًا للغاية، حيث يمكن تتبع الكلمات والملفات الشخصية لكل مستخدم للإنترنت على الفور من قبل السلطات، وقدمت الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة Covid-19، مع تدابير الرقابة الاجتماعية والاحتواء، حجة مثالية لتعزيز هذا الانتقام من قبل السلطات.

مزيج من الرقابة والرقابة الذاتية

كما أنه لا يتردد في “مضايقة مياه الأسماك” من خلال مهاجمة المحتجين من مستخدمي الإنترنت بكتائب من المتصيدين أو “الذباب الإلكتروني” المسؤولة عن إحداث الارتباك وتكاثر الأخبار الكاذبة ونظريات المؤامرة الداعمة لوجهة نظر السلطات (حيث يتم تقديم الخصم المحلي على أنه وكيل أجنبي)، إن الصوت العام للمعارضين مغمور في هذا الطوفان من الهجمات والمعلومات المضللة، ويجب عليهم التسلل إلى شبكات سرية، هناك مزيج هائل من الرقابة والرقابة الذاتية: يعاقب النظام بشكل مباشر من ينتقده ويثير الخوف بحيث يثني أي شخص يجرأ على انتقاده.

الدافع الرابع لخيبة الأمل السياسية هو أن المجتمع المدني نفسه أصبح أكثر قابلية للاختراق والانقسام، لم يقتصر الأمر على قيام معظم الأنظمة بإخماد النقابات والجمعيات المهنية فحسب، بل وقعت المنظمات غير الحكومية في فخ إعطاء الأولوية للأهداف قصيرة المدى على التغيير الأعمق، هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الغربية والدولية، التي تخلى معظمها عن العمل من أجل إصلاحات سياسية وديمقراطية طموحة، مفضلين تقسيم مشاريعهم ومطالبهم إلى حزم صغيرة يمكن التفاوض عليها على أساس كل حالة على حدة، والموضوعات التي يتدخلون فيها مهمة بالتأكيد: قوانين الصحافة، حقوق المرأة، التعليم، المساعدة في إنشاء الأعمال التجارية الصغيرة، إلخ… ولكن من خلال تركيز جهودها على عدد قليل من عناصر الحياة الاجتماعية، فإن هذه المنظمات غير الحكومية قد ساهمت عن غير قصد في فصل هذه القضايا عن القضية الأوسع للحقوق الديمقراطية.

أيضًا، على الرغم من رغبتهم في طرح مواضيع مثل “الحكم الرشيد” أو “سيادة القانون”، فإن أفعالهم المشتتة على أرض الواقع – تدريب المحامين أو تمويل المنظمات القانونية، على سبيل المثال – يبدو أنها لا تؤثر على مؤسسات الدولة التي تحتاج إلى تغيير، يمكن ملاحظة نفس المنطق في مجال حقوق المرأة: تعمل المنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المدني بالتأكيد على تعزيز الحقوق المتساوية، لكنها تدرك المأزق الذي وصلت إليه الإصلاحات الديمقراطية المطلوب تنفيذها بشكل ملموس.

أخيرًا، العامل الأخير الذي يسهم في إثارة السخط السياسي، هو تفويض بعض الدول العربية جزءًا من صلاحياتها لميليشيات تقاتل على الأرض، كما هو الحال في لبنان والعراق وليبيا واليمن وسوريا، هذه الجماعات المسلحة غير الحكومية، مثل حزب الله اللبناني أو الحشد الشعبي العراقي (وحدات الحشد الشعبي)، تزود عملائها في كثير من الأحيان بخدمات قيّمة، مثل الأمن أو حتى التعليم، وبالنسبة لهم تمثل المنظمات التي يتألف منها المجتمع المدني خصمًا مكروهًا مثله مثل الدول المركزية.

بشكل عام، تسود الميليشيات المحلية فور حصولها على رعاية القوى الخارجية الراغبة في استغلال عملها لصالحها، فإن الخاسرين هم الدول والشعوب، فالديمقراطية تتطلب بالفعل نظامًا سياسيًا مركزيًا قادرًا على تنظيم الانتخابات وفرض الدستور وضمان الحقوق المتساوية، علاوة على ذلك، فإن إجبار الميليشيا على إلقاء سلاحها هو أمر صعب للغاية بالنظر إلى التحالفات التي تحافظ عليها في كثير من الأحيان والقوة التي يمنحها لها العنف، إذ بين دولة ضعيفة ومليشيات منتشرة في كل مكان، فإن القوى الاجتماعية تختنق، ويوضح مثال لبنان وليبيا والعراق بشكل صارخ مثل هذه الديناميكية.

تُعتبر الجزائر والسودان استثناءات بالنسبة إلى الاتجاه العام، إذ يمر السودان بمرحلة انتقالية مسدودة، حيث نجحت مجموعات معينة من النشطاء المؤيدين للديمقراطية بفضل التعبئة الاستثنائية، في عدم الاضطرار إلى الانصياع لتعنت الجيش، كما تمثل الجزائر التي ظلت مجمدة منذ زمن طويل، مثالاً آخر على ذلك ولم تشهد أي تحول ديمقراطي لكن السكان يواصلون، رغم القمع الذي يتعرضون له، تحدي القوة العسكرية بواجهة مدنية وباللجوء إلى الوسائل السياسية البحتة، وهذا يتناقض مع جيرانها المغاربيين، إذ في تونس حيث يتراجع التحول الديمقراطي، كما في المغرب حيث استفدت الليبرالية كل مخزونها ويظل “المخزن” التقليدي (الهيكل السياسي الإداري الذي تقوم عليه السلطة الملكية في المغرب) موضع انتقاد شديد هناك، لكن النقاش حول التغييرات السياسية القادمة سوف يركز قبل كل شيء على الفساد وصعوبة الحياة اليومية.

لفهم الإرهاق السياسي للأنظمة القائمة من الضروري تحديد الحصيلة النهائية للنتائج المبعثرة للغاية لثورتهم المضادة، ولئن نفذت الأنظمة الاستبدادية العربية التي نجت من انتفاضتي 2011 و 2012 أجندة مخططة لخنق الديمقراطية تحت وطأة القمع والعسكرة وتهميش القضية الفلسطينية ودعم الديكتاتوريات الصديقة، فقد نجحت بذلك الثورة المضادة في وقف تيار الاحتجاج، ولكنها فشلت في فرض نظام مستقر وشرعي.

فشلت الثورة المضادة في تثبيط أي معارضة وإحياء جاذبية حول الاستبداد، وفشل مشروعها في فرض نفسه كإيديولوجية بديلة، بعد أن تم إضعاف اليسار القديم وحوصرت القوى الإسلامية في تنظيماتها، كما أن الثورة المضادة زرعت الفتنة داخل المعسكر الديمقراطي وساوت بين أي مطلب للحقوق السياسية مع التطرف، وتفاقمت العداوات التي كان مشروعهم حريصًا على كبحها، ومع ذلك، فليس للثورة المضادة أيديولوجية خاصة بها، بل هو مجرد استعادة للبرنامج العادي للاستبدادي من خلال الخوف والإكراه، وكبديل للديمقراطية التي تم تقديمها على أنها خطرة بطبيعتها وغير قادرة على ضمان الازدهار فقد قدّمت أولاً نموذج الرجل القوي والسلطة المطلقة، معتقدة أن ذلك يمكن أن يملأ الفراغ.

استراتيجية تحديث فوق الأرض

المعارضون للثورة يحبون الادعاء بأن الأنظمة الاستبدادية فقط هي التي تعرف كيف تغير مجتمعاتها من خلال قيادة مشاريع التحديث الكبرى، لذلك تم الإعلان عن مشاريع ضخمة ذات تقنية عالية مع ضجة كبيرة، من مجمعات سكنية ومناطق صناعية وغيرها من مبادرات خلق فرص العمل المفترضة، لكن مستقبل هذه المشاريع النفاثة مشكوك فيه، لأنها لا تتطلب فقط موارد مالية ضخمة والتي لا يمكن أن تلتزم بها إلا دول قليلة في المنطقة، ولكن من المستحيل عليهم توفير قاعدة اجتماعية أو دعم شعبي لها، وبالتالي فإن المستفيد الطبيعي والموجهة إليه هذه المشاريع هو الغرب أولاً وقبل كل شيء الذي تتبعه شريحة ضيقة من البرجوازية المحلية، مثل هذه الاستراتيجية في التحديث لا توفر أي إطار من المحتمل أن يحقق اقتصادًا أكثر عدلاً واستدامة، كما أن هذه الشركات التي صممها مستشارون غربيون منفصلون عن الاحتياجات اليومية للسكان لا يمكنها أن تولد نموا مستداما.

إن معظم الأنظمة العربية مستوحاة من نموذج الإدارة المعمول به في الشركات الكبرى، والذي لا يولي اهتمامًا كبيرًا للتطلعات الشعبية، لذلك فهم يميلون أكثر إلى تقديم برنامج PowerPoint إلى الدبلوماسيين الغربيين أو الوفود الزائرة بدلاً من إقامة صلة حتى لو كانت استبدادية مع مواطنيهم، إذ كان يمكن في الماضي أن تتخذ هذه العلاقة أشكالًا مختلفة، حيث كانت الأيديولوجية الجماهيرية والرمزية الملكية هي الأكثر شيوعًا، تليها عن كثب حملات التضامن الوطنية أو الدولية حول القضايا المشتركة، ولكن النموذج “الإداري” (managérial) قد فرض نفسه الآن لا سيما في دول الخليج، مع استثناء محتمل لقطر والكويت وعمان التي حرصت أنظمتها التي تبنت جزئيًا هذا النمط الجديد للحكم واللذين حرصوا على الاعتناء بالقيم التاريخية والثقافية كما أنهم يعترفون بالطابع المقدس للقدس ويواصلون الدعوة إلى التضامن العربي.

بدون مشروع متماسك لا يمكن للثورة العربية المضادة إلا أن تضاعف من ردود الأفعال المشوشة، ولقد كانت تدخلاتها العسكرية في ليبيا واليمن مكلفة للغاية لدرجة أنها لن تؤدي إلى أي فائدة استراتيجية، إن اقتصاديات المنطقة باستثناء الدول النفطية تعاني من الركود، وحتى التحالف القوي للمملكة العربية السعودية مع الإمارات العربية المتحدة الذي قاد الثورة المضادة فقد فوجئ بتلقي الكثير من النقد، فعدلت هذه الدول استراتيجيتها من خلال السعي للحصول على دعم آخر في الخارج بما في ذلك اليمين المتطرف، بتقديم أنفسهم كواحات للحداثة في الكفاح ضد رد الفعل الإسلامي، إن صفحة من التاريخ بصدد طيها، حيث الخطب الرنانة التي تتخللها مكبرات الصوت ينتشر نوع من الترقيع للمناورات والحسابات الضيقة.

إن الجمود الحالي هذا لن يستمر لأن أزمات عدة تتجه نحو نقطة واحدة بالفعل، والسبب الأول هو حالة الاضطراب الديموغرافي الذي لا توجد حكومة في وضع يمكنها احتواءه، إذ تقل أعمار ثلثي سكان الدول العربية عن 30 عامًا، وعلى الرغم من الإحباط الحالي فإنهم يحملون طموحات يفتقر إليها شيوخهم، فإنهم متصلون تكنولوجيًا وذووا خبرة سياسية، يبحثون عن حلول محلية للأمراض التي ابتليت بها بلادهم، وهذه الأجيال هي بمثابة الفيلق من جيش الاحتياط، أما نظام التعليم الفقير الذي عفا عليه الزمن فهو يركز على توفير خريجين مطيعين للخدمة المدنية بدلاً من إيقاظ التفكير النقدي لدى تلك الأجيال، ولا تزال النساء اللواتي يطالبن بمزيد من الحقوق والتمثيل يواجهن تحيزًا راسخًا على أساس الجنس في كل من الحياة السياسية وسوق الشغل، كما يظل الشباب يتوق إلى وظيفة غير أن الأماكن نادرة فالشرق الأوسط به أعلى معدل بطالة بين الشباب (أكثر من 30٪) في العالم.

الأنظمة الغذائية التي تستسلم

تضاف إلى الأزمة الديموغرافية آثار الاحتباس الحراري والتي تعتبر شديدة بشكل خاص في المنطقة، إذ تواجه العديد من الدول بالفعل، بما في ذلك العراق والأردن واليمن، نقصًا حقيقيا في المياه، وتوضح أزمة جمع القمامة في لبنان الضرر الناجم عن التوسع الحضري السريع إلى جانب سوء إدارة الأراضي، كما أن إيران ومصر تختنقان بسبب تلوث الهواء، وقد تسببت موجات الحر في الجزائر وسوريا وتركيا في سلسلة غير مسبوقة من حرائق الغابات في السنوات الأخيرة.

لا تؤثر هذه الكوارث البيئية بشكل كبير على الميزانيات العامة فحسب بل إنها تزيد من حدة التوترات المتعلقة بتوزيع الموارد التي تزداد حدتها عندما تكون غير كافية، والناشطون الشباب والحركات المدنية وليس الحكومات قد دقوا ناقوس الخطر بشأن هذه القضايا، لذلك يمكن أن توفر الكارثة المناخية لهذه القوى الاجتماعية الفرصة لتوسيع نفوذها والإفلات من قبضة السلطة من خلال حشد الجمهور حول قضيتها.

الأزمة الحالية الثالثة هي أزمة الهياكل الاقتصادية التي ينبع عدم كفايتها من أسلوب شديد المركزية للأداء السياسي الذي يخضعون له، ويعرف الناس ما يمكن توقعه في هذا الموضوع، في حين أن معظم الأنظمة العربية تبنت بالكامل المصطلحات التكنوقراطية للاقتصاد النيوليبرالي، إلا أنها لا تزال أسرى المحسوبية والفساد، لكنها تضع هذه الأنظمة أيضًا في خط المواجهة في حالة انقطاع الإمدادات في أعقاب كارثة خارجية، مثل جائحة كوفيد -19 أو الحرب في أوكرانيا، مما يجعلهم جميعًا أكثر ضعفًا حيث إن المحرومين والشباب يتعرضون بشكل أكبر للحرمان أو النقص.

من الواضح أن المساعدات الخارجية ليست هي الحل، إذ تقدم الحكومات عن طيب خاطر دفعات الأموال التي يصرفها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمانحون الغربيون الآخرون كمساعدات إنمائية عندما يتم استخدامها لدفع نفقاتهم الأكثر إلحاحًا، باختصار توفر هذه التحويلات عليهم الثمن الصعب: اقتصادات العديد من البلدان – لبنان والأردن ومصر على وجه الخصوص – كانت ستنهار لولا المساعدة الدولية خلال العقد الماضي، يمكن القول بأن شبح سريلانكا يخيم على المنطقة.

وإدراكاً منها أنها لا تستطيع إخراج نفسها من حالة الركود دون قبول تحدٍ أليم، تفضل الأنظمة العربية الاستسلام إلى حد حصر طموحاتها في “دولة مفيدة” (pays utile) وتشجيع شكل من أشكال الانفصال السياسي – وحتى المادي- إذا حكمنا من خلال المناطق السكنية المحمية الجديدة، إن التأمين الصحي المخصخص ونظام التعليم ذا مكيالين قد يضمن الحراك الاجتماعي للطبقتين الوسطى والعليا، وأي شخص لا ينتمي إلى الأقلية المنتخبة تتخلى عنه الدولة فعليًا، سواء كان من الفقراء أو المهاجرين أو العمال ولا سيما الشباب، وعندما تجتمع هذه الأصوات المستبعدة للاحتجاج أو لانتقاد النظام، فإن القسم ذوو الامتيازات في البلاد يصفونهم بالخونة أو مثيري الشغب، ومن ثم فإن منطق الهروب إلى الأمام يدفع بحرب الطبقات إلى تمايزات (retranchements) غير مسبوقة: فبينما تعزز النخب ثرائها يُسمح للطبقات العاملة بالبقاء على قيد الحياة.

وبالتالي فإن مجال السياسة الاقتصادية لا يمكن الوصول إليه إلا من قبل شريحة صغيرة من السكان، ما يسمى بالطبقة “المنتجة” المستعدة لمبادلة صمتها مقابل وعد بالدخل، هؤلاء المواطنون النموذجيون هم الذين سيستفيدون بشكل أساسي من المشاريع العملاقة للمدن الجديدة، مثل القاهرة الجديدة في مصر أو نيوم في المملكة العربية السعودية، والذين بدورهم سيدعمون خنق أي احتجاج شعبي من المحتمل أن يهدد سلطتهم ومصالحهم.

يمكن لذاكرة التسلسل الثوري غير المكتمل هذه أن تستمر لسنوات عديدة، إذ توضح وتؤكد الثورات الأوروبية سنة 1848 هذه الظاهرة، على الرغم من أنها أدت بسرعة إلى استعادة الأنظمة الملكية، فقد واصل ورثة الروح التحررية النضال طوال القرن التاسع عشر مستهلون بعد ذلك “الربيع الأوروبي” الحقيقي، فقد تكون الموجة التالية من “الربيع العربي” بدورها أكثر تفجرًا من سابقتها، إن المجتمعات التي تبدو اليوم في حالة سبات سياسي سوف تستعيد إذن صوتها مرة أخرى.

سوف لن تكون الثورات الجديدة إسلاموية، ولن تستعير الأدوات القديمة كالإنترنت أو لغة المنظمات الغير الحكومية الغربية، لا شك أن نشطاء الغد سوف يسعون إلى إقامة تحالفات داخل الطبقات الوسطى الأكثر دراية بالاقتصاد السياسي للأنظمة الاستبدادية، لكنهم قد يدركون قريبًا الطابع قصير الأمد إلى ازدهارهم وهشاشتهم أمام تعسف الحكام المستبدين، في هذه الحالة فإن التقارب بين القوى الشعبية والبرجوازية غير الريعية سيشكل تحديًا غير مسبوق للأنظمة العربية.

*باحث في جامعة هارفارد (الولايات المتحدة)، مؤلف كتاب “الديمقراطية المقيدة في الشرق الأوسط : تونس ومصر في منظور مقارن، لندن – 2022. وهو من الشخصيات المغربية التي لها ظهور دوليٌّ، وتعدّه عدد من وسائل الإعلام من المطالبين بالإصلاح الديمقراطي.أصدر كتابه المثير للجدل «الأمير المنبوذ» سنة 2014م، الذي يحكي فيه عن أبيه وعمه الملك الحسن الثاني وابن عمه محمد السادس. ترجم الكتاب للعربية سنة 2015م تحت عنوان «سيرة أمير مُبعد».

Pacted Democracy in the Middle East : Tunisia and Egypt in Comparative Perspective, Palgrave Macmillan, Londres, 2022