Par un décret du Président de la République du 18 février 1882, contresigné par M. De Freycinet, Président du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères, Paul Cambon, Préfet du Nord, était nommé Ministre Plénipotentiaire, Résident de France à Tunis, en remplacement de M, Roustan nommé Ambassadeur à Washington.

Le titre, les prérogatives et les fonctions de Résident de France en Tunisie découlent du traité de Kassar-Saïd signé le 12 mai 1881 par le Bey de Tunis, Mohamed Es-Sadok, et le Général Bréart, à la suite de l’entrée de l’Armée française dans la Régence, et ratifié par le Gouvernement de la République le 27 mai suivant.

Bien que huit mois se fussent écoulés, seules les dispositions d’ordre diplomatique et militaire du traité avaient pu recevoir leur exécution à la date de la nomination de Paul Cambon en Tunisie. Les premières, qui stipulaient le maintien des traités existants et l’interdiction pour le Bey d’en contracter de nouveaux sans l’assentiment de la France et consacraient l’abandon par le Bey à la France de ses relations extérieures (art. 4, 5 et 6), avaient été appliquées « ipso facto », et le Résident était devenu de plein droit le Ministre des Affaires Étrangères du Bey; les Consuls des Puissances étrangères n’avaient plus accès auprès du Bey que par son intermédiaire et en sa présence.

Quant aux mesures militaires (art. 2 du traité), elles auraient pu être tenues pour provisoirement réalisées si les Troupes françaises, qui avaient, en 1881, pénétré dans la Régence par la frontière algérienne et par le port de Bizerte et étaient arrivées jusqu’au Bardo, à 4 kilomètres de Tunis, ne s’étaient pas abstenues, à la prière instante du Bey, d’entrer dans cette ville.

Cette abstention, présentée par le Premier Ministre, Mustapha ben Ismaïl, sous un jour défavorable à la durée de l’occupation française, avait incité à de folles espérances certains milieux indigènes qui n’avaient pas eu encore de contact avec l’Armée française. Sur ces entrefaites, un rapatriement prématuré de la plus grande partie des Troupes de Tunisie était venu encourager leurs illusions.

Il s’en était suivi une rébellion dirigée aussi bien contre le Bey que contre la France. La ville de Sfax avait dû être bombardée par l’escadre française (15 juillet 1881), mais, des dissidents tenant l’intérieur de la Régence, il avait fallu, conformément à l’art. 3 du traité obligeant la France à prêter appui au Bey contre tout danger menaçant sa personne ou sa dynastie ou compromettant la tranquillité de ses Etats, appeler de nouvelles forces pour une seconde expédition militaire. Cette fois, l’Armée française occupa Tunis (10 octobre 1881) où elle fut reçue par les représentants du Bey, s’empara de Kairouan (26 octobre) et se répandit dans toute la Régence qu’elle pacifia complètement et définitivement, refoulant les dissidents en Tripolitaine, d’où ils implorèrent leur pardon.

Aussi, le Bey Mohamed Es-Sadok, après avoir congédié et remplacé l’incapable et hostile Mustapha ben Ismaïl, s’était-il déclaré plein de reconnaissance envers la France pour sa sûreté reconquise et prêt à achever l’exécution du traité en acceptant la réalisation des réformes qui y sont prévues.

Mais M. Roustan ne devait pas mettre à profit ses bonnes dispositions : il avait présidé à la répression et, quelque modérée qu’elle eût été, encouru de ce chef en France des critiques et des hostilités irréconciliables. C’est alors que le Gouvernement de la République, pour lui tenir compte de ses grands services, le nomma Ambassadeur à Washington, et fit appel à Paul Cambon pour lui succéder en Tunisie.

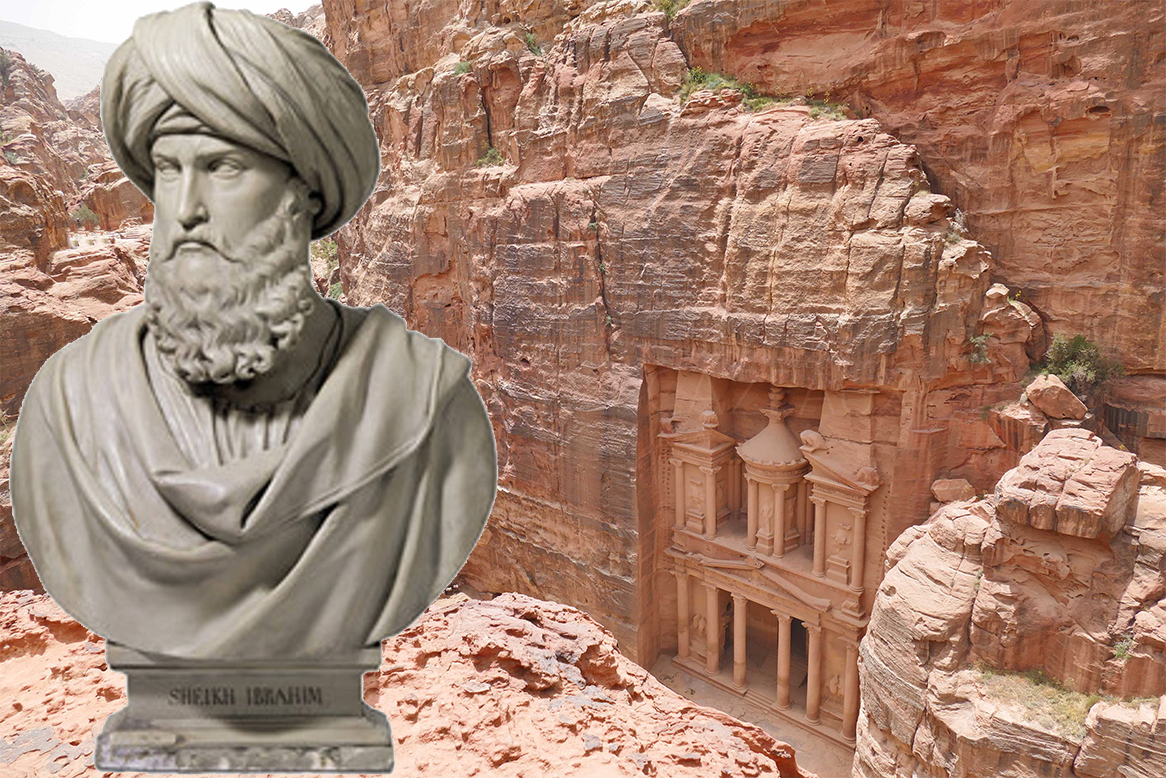

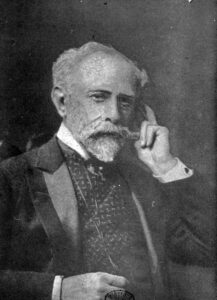

Le nouveau Ministre Résident s’était acquis à la Préfecture de Lille la réputation d’un homme « particulièrement doué pour le pouvoir et pour l’action, capable d’appliquer le traité de Kassar-Saïd et de fonder et de mettre à l’essai le nouveau système d’administration et de gouvernement, dont le traité comportait l’organisation en Tunisie » [1]

Sans doute, le traité ne contient pas le mot même de Protectorat; mais Jules Ferry avait, le 12 mai 1881, devant le Sénat, répudié tout projet d’annexion, toute idée de conquête, et les stipulations du traité impliquent bien l’établissement d’un Protectorat en Tunisie.

Quant aux modalités de ce Protectorat, le traité ne les précise pas ; mais il laissait toute latitude au Résident, préposé à son exécution, de les dégager de ses rapports avec les Autorités tunisiennes touchant les affaires communes des deux pays (art. 5) et d’élaborer avec elles une organisation financière propre à assurer le service de la Dette publique et à garantir les droits des créanciers de la Tunisie (art, 7).

C’est cette tâche qui allait être celle de Paul Cambon. On lui faisait confiance et on s’en rapportait à son ingéniosité pour le choix des moyens à employer afin d’« asseoir en Tunisie l’autorité et la civilisation de la France tout en respectant les institutions de la Régence. La Métropole entendait, au surplus, n’y rien dépenser, sauf pour l’entretien de l’Armée française, la réduction des effectifs devant être d’ailleurs la préoccupation constante du nouveau Résident »[2]

Paul Cambon s’embarqua à Toulon le 31 mars 1882 sur l’aviso « L’Hirondelle » et arriva à Tunis le 2 avril. Après un premier contact avec les hommes et les choses de Tunisie, il revint à Paris au mois de mai et déclara possible de conserver et réorganiser l’administration tunisienne sous le contrôle de la France, à la condition de la libérer de l’emprise exercée sur elle, au point de vue judiciaire, par les Capitulations et, au point de vue financier, par la Commission financière internationale[3]. On verra plus loin en quoi consistaient ces entraves. Paul Cambon obtint l’adhésion complète du Ministre des Affaires Etrangères à son programme et repartit aussitôt pour Tunis afin de l’appliquer.

Le Bey Mohamed Es-Sadok vivait encore, mais, malade, il devait mourir le 27 octobre suivant. Le lendemain, son frère Ali Bey lui succéda. Le loyalisme de ce dernier s’affirma dès son avènement au trône et ne se démentit pas un seul instant au cours de son long règne qui dura 24 ans, jusqu’en 1906. Le Premier Ministre, Si Mohamed El Aziz Bou Atour, esprit fin et délicat, se révéla lui-même comme un administrateur de premier ordre qui demeura profondément dévoué à l’œuvre du Protectorat jusqu’à l’heure de sa mort (14 février 1907).

Le Traité de Kassar-Saïd avait maintenu la souveraineté du Bey qui continuait à réunir le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Tout le système politique, judiciaire et administratif, reposait sur son autorité, sauf les limitations résultant de l’existence de la Commission financière, des Juridictions consulaires et du Service des Postes et des Télégraphes confié à la France par une convention du 19 avril 1861 et qui, dépendant directement de la Métropole, releva désormais de la Résidence.

L’Administration était tout entière sous la direction du Premier Ministre et de ses collaborateurs indigènes, les Ministres de la Plume, des Finances, de la Guerre et de la Marine.

Le titre de Ministre de la Guerre fut tout d’abord transféré au Général commandant les Troupes françaises d’occupation comme conséquence de l’article 3 du traité de Kassar-Saïd. Ce qui était utilisable dans les Troupes tunisiennes composa la garde du Bey ou fut versé soit dans l’Armée d’occupation, soit dans le corps des Zaptiés (police) de Tunis et la Goulette.

Le surplus fut licencié. Pour assurer la continuation du recrutement d’hommes propres au service, on maintint en vigueur un décret beylical du 15 redjeb 1276 (7 février 1860) qui avait institué en Tunisie un régime de conscription et de tirage au sort, mais la durée du service militaire fut réduite de huit à deux ans. Le budget tunisien pourvut aux frais de l’entretien de la Garde beylicale et du Service du recrutement qui subsistent toujours sous la direction d’officiers français formant l’Administration centrale de l’Armée tunisienne.

Quant à la Marine tunisienne, elle ne comprenait que deux vieux navires immobilisés dans les ports de la Goulette et de Sfax et qui, inutilisables, furent réformés et vendus en 1883 pour le compte du budget tunisien. Le Ministère de la Marine fut ainsi supprimé.

Toute l’Administration civile était groupée au Ministère d’Etat, et le Premier Ministre reconnaissait la nécessité de le diviser. Les premiers actes de Paul Cambon furent d’en dégager l’Administration des Travaux Publics, puis celle des Finances.

La première qui, malgré ses doléances, n’avait pu jusqu’alors obtenir de crédits pour travaux[4], fut organisée par un décret du 3 septembre 1883, en cinq directions (ponts-et-chaussées, chemins de fer, ports et phares, hydraulique et aménagement des eaux, mines). Plus tard, un décret du 28 juin 1883 lui adjoignit une sixième direction, celle des forêts. M. Grand, ingénieur au corps des mines, fut mis à sa tête et lui donna une vive impulsion grâce aux crédits qui lui furent alloués et dont l’importance ne fut pas inférieure au tiers du budget.

L’Administration des Finances avait à sa tête un Ministre indigène des Finances duquel relevaient les affaires financières ne rentrant pas dans les attributions de la Commission financière dont il est question plus loin. Un décret du 4 novembre 1882 les confia à M. Depienne, Vice-Président de la Commission financière, qui se trouva ainsi détenir désormais, à deux titres différents, la direction de toutes les finances de la Tunisie et reçut le titre de Directeur des Finances. Dès le 12 mars 1883, un autre décret, complété le 19 décembre suivant, traça les règles de la comptabilité publique en Tunisie, proclama le principe de la publicité budgétaire et posa les bases de l’organisation du futur budget tunisien.

Les affaires de l’Enseignement furent de même confiées, par décret du 6 mai 1883, à un professeur français, M. Machuel, emprunté au cadre algérien, qui s’était adonné particulièrement à l’étude de la langue arabe littéraire et vulgaire et qui était préparé à appliquer les méthodes les plus pratiques pour initier les jeunes indigènes aux éléments de la langue française et les jeunes français aux éléments de la langue arabe, condition nécessaire de la collaboration des deux races. Les écoles coraniques furent maintenues à côté des écoles franco-arabes. Une partie du temps de scolarité des élèves indigènes était réservée à l’enseignement de la religion dans la langue du Coran par des moueddebs formés à la Grande Mosquée de Tunis.

Ces distractions faites, l’Administration générale resta une Administration indigène, dirigée par le Premier Ministre et le Ministre de la Plume, et ayant, comme précédemment, pour agents d’exécution, les Caïds locaux et leurs sous-ordres, les Cheikhs, dont les attributions ne furent pas changées : représentants de l’Administration générale[5], ils sont, en outre, collecteurs de l’impôt et, à ce dernier titre, dépendent aussi de la Direction des Finances[6].

Réorganisée par un décret beylical du 4 février 1883, l’Administration générale fut répartie en services embrassant l’Administration, la Police et la Gendarmerie indigène, la Justice Civile et la Justice criminelle des indigènes, la Direction centrale des Municipalités et l’Administration Pénitentiaire. Il fallait, auprès de cette Administration indigène, subsistant ainsi tout entière, un agent chargé des attributions de direction et de surveillance que le Protectorat a dévolues à la France. Le décret beylical du 4 février 1883 y pourvut en créant le poste de Secrétaire général du Gouvernement Tunisien. Cet emploi fut confié à un haut fonctionnaire français chargé d’exercer auprès du Premier Ministre et du Ministre de la Plume les mêmes fonctions que celles du Résident auprès du Bey. Notamment, toute la correspondance, aussi bien à l’arrivée qu’au départ, passe sous ses yeux[7] ; aucun acte législatif ou réglementaire, émané des Ministres indigènes ou d’un Directeur français, n’est exécutoire que s’il est inséré au Journal Officiel Tunisien ; aucune publication, d’ailleurs, ne peut être faite à ce Journal sans l’autorisation du Secrétaire général.

Le premier titulaire de la nouvelle fonction fut M. Maurice Bom- pard, ancien collaborateur de Paul Cambon à Lille, nommé en même temps que lui en Tunisie comme Secrétaire d’Ambassade, en attendant de devenir Délégué à la Résidence générale au départ (14 juin 1884) de M. d’Estournelles de Constant qui écrivit plus tard l’histoire de cette période de l’action diplomatique du Ministère des Affaires Etrangères.

- Bompard fut à Tunis, comme il l’avait été à Lille, le plus intime des collaborateurs de Paul Cambon, l’interprète laborieux et fidèle de sa pensée, celui qui excellait à donner à ses conceptions une forme juridique irréprochable. M. Bompard avait M. Régnault comme Secrétaire général adjoint. M. Régnault, avec l’aide de M. Roy, d’abord Vice-Consul de France au Kef avant de le remplacer au Secrétariat général du Gouvernement et qui, vivant depuis longtemps en Tunisie, avait la confiance des milieux musulmans, prit une part active à la réforme de la législation indigène.

A la réforme de l’Administration générale se rattacha celle des Municipalités à chacune desquelles présida un haut fonctionnaire indigène assisté d’un ou deux Vice-Présidents français et d’un Conseil composé de français, étrangers et indigènes désignés comme le Président et les Vice-Présidents par le Gouvernement. C’est pour que la paix régnât dans la Régence entre les diverses communautés et qu’aucune ne pût se plaindre d’être opprimée par les autres, que toutes ont été représentées dans les Conseils municipaux. Mais le Gouvernement s’était réservé de choisir les meilleurs parmi les hommes d’expérience ayant donné des gages de leur esprit de conciliation et éloignés de tout penchant à exploiter les rivalités de tous. Les attributions et les ressources des Municipalités furent définies, et leurs recettes et dépenses confiées à des Receveurs municipaux français soumis au contrôle de la Direction des Finances. La police du périmètre communal feuj fut attribuée et assurée par un corps d’agents encadrés dits « Zaptiés » provenant de la réforme de l’Armée tunisienne (579 hommes et 30 officiers à Tunis; 43 hommes et 4 officiers à la Goulette).

L’Administration civile était installée au Bardo. Comme la plupart des fonctionnaires habitaient Tunis, leurs allées et venues entre cette ville et le Bardo préjudiciaient à la marche des affaires, et la population de Tunis se plaignait de l’éloignement des bureaux. Le Bey, qui s’était installé à la Marsa, consentit volontiers à leur transfert à Tunis, sur la place de la Kasbah, dont l’Administration générale, les Finances et les Travaux Publics, occupèrent les trois côtés, en face de la Kasbah, constituant le centre défensif de Tunis. Le Bey tint à procéder lui-même à l’inauguration des Services le 29 mars 1883 et, pour marquer sa satisfaction et s’associer à celle de la population, manifestée en termes chaleureux par ses représentants aux réceptions du 1 er janvier 1884, conféra lui-même, séance tenante, le Grand-Cordon du Nichan-Iftikhar à M. Bompard.

La réunion, sous la présidence du Ministre Résident, du Délégué à la Résidence, des Ministres indigènes, du Général commandant les Troupes d’occupation, Ministre de la Guerre du Bey, du Secrétaire général du Gouvernement et des Directeurs français des Finances, des Travaux Publics, de l’Enseignement et des Postes et Télégraphes, constitua, sous la dénomination de Conseil des Ministres et Chefs de Services, le Conseil du Gouvernement où s’élaborent le budget et la législation du Protectorat. Il se réunit au moins une fois par mois pour les questions de crédits. Cette institution subsiste toujours.

La Justice en Tunisie était rendue, en 1881, par les Tribunaux indigènes, dont la compétence était exclusivement limitée aux sujets musulmans, et par les Tribunaux consulaires, chaque Consul en Tunisie des Puissances étrangères étant, en vertu des Capitulations, juge des conflits intéressant ses nationaux.

Les Tribunaux indigènes étaient le Châra et l’Ouzara; le premier, tribunal religieux, rendant ses arrêts d’après la loi de l’Islam; le second, tribunal laïque, relevant de l’Administration générale et jugeant d’après la loi séculière tunisienne, dérivée en grande partie de la loi religieuse, en matière civile et en matière pénale. Cette organisation fut maintenue. Seul, un décret du 14 février 1885 réglementa à nouveau la procédure devant l’Ouzara en édictant notamment des dispositions spéciales pour la protection de la liberté individuelle.

Les Juridictions consulaires étaient, par leur multiplicité même, la cause de désordres et de conflits insupportables à toute la population. Aussi Paul Cambon s’attacha en tout premier lieu à les remplacer par la Justice française. « L’institution de la Justice française, disait-il, est le premier pas dans, la voie de l’organisation et définitive du Protectorat. Le Gouvernement commence par la Justice, estimant qu’elle est la source de tout ordre, la condition première de toute réforme, l’unique protectrice des individus dans un pays où n’existe pas d’ordre public, la gardienne des intérêts légitimes et des prérogatives de l’Etat contre les entreprises des particuliers ». Pour réaliser ce programme, il obtint du Gouvernement et du Parlement français une loi du 27 mars 1883 créant un Tribunal français et six justices de paix en Tunisie pour le jugement de toutes les affaires civiles et commerciales entre français et protégés français et des poursuites contre eux pour contraventions, délits ou crimes. Comme la loi prévoyait que la compétence de ces tribunaux pourrait être étendue à toutes autres personnes par décrets du Bey, un décret beylical du 5 mai suivant disposa que les nationaux des Puissances amies dont les Tribunaux consulaires viendraient à être supprimés, deviendraient justiciables des 1 ribunaux français dans les mêmes cas et les mêmes conditions que les Français eux- mêmes. Grâce à des négociations habilement menées auprès des Puissances et de leurs Consuls à Tunis, et appuyées sur la renommée d’équité, d’impartialité et de science juridique de la Justice française, que les Tribunaux français de Tunisie ne tardèrent pas à justifier, toutes les Puissances, après certaines résistances prévues, finirent par renoncer à leurs Juridictions consulaires dont la clientèle fut « ipso facto » transférée aux Tribunaux français. L’Angleterre fut la première à donner l’exemple.

En matière de finances, le Bey, réduit, dès 1868, à l’état de faillite par une gestion désordonnée, avait dû, par ses décrets des 4 avril 1868 et 5 juillet 1869, qui ont constitué un véritable concordat par abandon d’actif, abandonner à ses créanciers français, anglais et italiens, la moitié environ (6.505.000 francs) de ses revenus pour leur assurer le paiement des intérêts de sa dette. Il leur avait concédé le droit de les percevoir.

La mission de représenter les créanciers et d’exercer leurs droits fut attribuée par les décrets précités à une Commission financière internationale composée, sous la présidence du Premier Ministre et la vice-présidence d’un Inspecteur des Finances français, d’un fonctionnaire tunisien et de six représentants des créanciers dont deux français, deux anglais et deux italiens. Les travaux préparatoires de la Commission financière aboutirent à un accord connu sous le nom d’« Arrangement du 23 mars 1870 ». Placé sous la sauvegarde des trois Gouvernements d’Angleterre, de France et d’Italie, approuvé par décret du 25 mars suivant, il s’est traduit par la substitution à toutes les dettes passées de la Tunisie, d’un total déclaré et vérifié de 350 millions, d’une dette consolidée de 125 millions de francs sous la forme de 250.000 obligations de 500 francs productives d’intérêts annuels à 5 % payables par semestre les 1 er janvier et 1 er juillet, à Paris, Londres, Florence et Tunis[8].

A La Commission financière avait constitué toute une administration dite « des Revenus concédés » pour percevoir ces revenus et en affecter le produit au paiement des coupons de la Dette. Au fond, elle constituait un Etat dans l’Etat en même temps qu’une sorte de Protectorat financier des trois Gouvernements d’Angleterre, de France et d’Italie sur la Tunisie.

Frappé de cette analogie, et désireux de rendre à la Tunisie le plus promptement possible la maîtrise de tous ses revenus, Paul Cambon ne fut pas long à reconnaître qu’il ne pourrait obtenir le désistement des créanciers représentés par les Membres de la Commission financière internationale qu’en substituant à l’Arrangement de 1870 la garantie, autrement moins précaire, de la Dette tunisienne par la France, déjà protectrice politique de la Tunisie.

Il eut la bonne fortune de se rencontrer dans ce programme avec le vice-président de la Commission financière, l’Inspecteur français des Finances, M. Depienne, qu’il avait déjà désigné comme Directeur des Finances et en qui il trouva un collaborateur de premier ordre, aussi patriote que bon financier, pour la réalisation progressive, mais rapide, de ses vues.

Mais, au Parlement, des mots avaient été prononcés qui faisaient présager une hostilité certaine à cette solution. « Pas de garantie de la Dette Tunisienne », avait-on dit. Il était donc indiqué de se prémunir par avance contre cette hostilité : il fallait réaliser auparavant en Tunisie un ensemble de réformes financières tel que la Régence pût se suffire à elle-même et convaincre la France que la garantie qu’on devait lui demander resterait purement nominale et ne risquerait pas de jouer au préjudice des contribuables français.

Le Bey avait jusqu’alors, on l’a vu, souscrit non seulement avec facilité, mais aussi avec bienveillance et intérêt, à la réorganisation des Services du Protectorat. Pressenti sur les projets plus accentués encore de Paul Cambon, il adopta avec empressement l’idée de la suppression de la Commission financière et manifesta sa résolution par un acte éclatant, la signature du Traité de Tunis, le 8 juin 1883.

Ce traité lui fut présenté par Paul Cambon pour confirmer et compléter en tant que de besoin celui du Bardo du 12 mai 1881, dont l’article 7 prévoyait que le Gouvernement de la République et le Gouvernement de S. A. le Bey se réservaient de fixer d’un commun accord les bases d’une organisation financière de la Régence de nature à assurer le service de la Dfette publique et à garantir les droits des créanciers de la Tunisie.

Le Bey, pour faciliter au Gouvernement français l’accomplissement de son Protectorat (le mot est écrit cette fois au traité de 1883), s’y engage à procéder aux réformes administratives, judiciaires et financières que le Gouvernement français jugera utiles et s’interdit de contracter jamais aucun emprunt pour le compte de la Régence sans l’autorisation du Gouvernement français.

En contrepartie, le traité prévoit que le Gouvernement français garantira, à l’époque et sous les conditions qu’il jugera les meilleu- res^ un emprunt à émettre par le Bey pour la conversion ou le remboursement de la Dette consolidée tunisienne de 1870 de 125 millions de francs et de sa dette flottante jusqu’à concurrence d’un maximum de 17.550.000 francs.

En même temps qu’il signait ce traité, le Bey accentuait sa promesse de réformes en acceptant le premier budget établi suivant les règles du Protectorat, celui de l’exercice financier 1300[9] , embrassant la période du 13 octobre 1883 au 12 octobre 1884. Sans douter ce budget était limité aux revenus dits a réservés », c’est-à-dire ceux-là seuls dont le Gouvernement disposait alors, à l’exclusion des revenus concédés aux créanciers et gérés par la Commission financière, lesquels n’ont pris place dans le budget du Protectorat qu’après la suppression de la Commission. Mais il faisait pour la première fois l’application du décret organique signé par le Bey le 12 mars 1883.

Paul Cambon, en le présentant lui-même au Bey[10], a tenu à lui signaler les règles ayant présidé à son établissement. « Si, a dit Paul Cambon, on a pu atteindre en recettes un total de 10.218.501 piastres, c’est en raison des ressources supplémentaires trouvées dans un certain nombre de taxes qui, bien que perçues, n’étaient cependant pas versées dans les caisses de l’Etat. C’est là une des premières réformes accomplies : il sera nécessaire de la poursuivre, dans l’intérêt du bon ordre financier, pour tous les revenus qui échappent encore au contrôle du Gouvernement. En ce qui concerne le budget des dépenses, il présentait, les exercices précédents, une série d’articles incohérents, se suivant sans méthode, les uns comprenant, en un seul chiffre, les services les plus variés, les autres ouverts à des dépenses insignifiantes. Mais votre Altesse a, par son décret du 12 mars 1883, en même temps qu’elle ordonnait la publication du budget général de l’Etat, prescrit de diviser méthodiquement le budget des dépenses en chapitres par services, en sections par natures de dépenses, et en articlés dans lesquels les Ministres seront tenus de se renfermer sans recourir à des virements. Conformément à ces prescriptions, le budget pour 1300 a été divisé en quatre chapitres correspondant aux quatre grands services des Finances, de l’Administration générale, de l’Armée Tunisienne et des Travaux Publics. En ce qui concerne les Finances, il a été pourvu à leurs besoins avec une extrême économie. Votre Altesse et la famille beylicale ont tenu à donner les premiers l’exemple des sacrifices que nécessite la situation financière du Pays. Sur le chapitre de l’Administration générale, de notables réductions ont également été opérées. Les crédits affectés aux polices de Tunis et de la Goulette ont seuls étés augmentés. Désormais, le corps des Zaptiés est suffisamment doté et les, abus dont se plaignait la population, mais qui résultaient de l’insuffisance de la solde, devront immédiatement disparaître. L’Armée Tunisienne a été complètement réformée. Elle se compose d’un bataillon d’infanterie avec musique, d’un peloton de cavalerie et d’une section d’artillerie. Ces troupes seront armées et entretenues comme l’Armée française elle-même ; elles fourniront une garde digne de Votre Altesse. Dans le service des Travaux Publics, aucun crédit ne lui était ouvert aux précédents budgets. Un corps complet d’ingénieurs et d’agents d’exécution sera constitué. Grâce aux crédits relativement considérables alloués pour l’exercice prochain,- et aux sommes mises à la disposition de ce service par la Commission financière et la Caisse des phares, il sera procédé à la réfection de toutes les routes autour de Tunis, à la construction de celle de Béja-ville à Béja-gare, à l’amélioration de 100 kilomètres de voies publiques, dans toute l’étendue de la Régence, à la restauration ou à l’installation des quais d’appontement des ports, à l’établissement d’un phare sur l’île Kemea. La Direction des Travaux Publics emploiera dans le courant de l’année une somme de 4.576.876 piastres. Le service des forêts a été créé : dès la première année, 349.300 piastres lui sont alloués, dont 175.000 affectés au démasclage des chênes-lièges. Le budget de l’Algérie ne dispose pas dans ce but d’une aussi forte dotation. Un chapitre V a été affecté aux dépenses imprévues et doté de 200.000 piastres, dont il ne pourra être disposé qu’avec l’assentiment du Comité exécutif de la Commission financière et dans les formes édictées à l’article 20 du décret du 12 mars 1883. En résumé, concluait Paul Cambon, grâce à de sévères économies, à la centralisation des ressources, à la régularisation des dépenses, il a été possible d’organiser une police et une armée, de doter les Travaux Publics, de mettre en valeur les Forêts. Il restera encore bien des améliorations à poursuivre, des travaux à exécuter, des richesses naturelles à exploiter. Ce sera l’œuvre de Votre Altesse: grâce à l’appui de la France, elle pourra la mener à bonne fin et conduire son peuple dans les voies du progrès et de la civilisation. »

Le Traité de la Marsa du 8 juin 1883 fut, dès sa signature, transmis à Paris. Sa ratification fit l’objet d’un projet de loi déposé le 31 juillet sur le bureau de la Chambre des Députés. La Commission du Budget en fut saisie séance tenante, entendit Paul Cambon et désigna M. Antonin Dubost, favorable au traité, comme Rapporteur. Cependant la Tunisie dut attendre huit mois qu’il vînt en discussion devant la Chambre. C’est que l’opposition parlementaire, à laquelle s’était déjà heurtée Jules Ferry, en 1881, lorsqu’il établit le Protectorat de la France en Tunisie, n’avait pas désarmé et qu’elle s’efforça, dans cette circonstance encore, de combattre un projet qui, manifestement, devait consacrer d’une façon définitive l’œuvre du Protectorat.

Désigné comme Commissaire du Gouvernement pour la défense de ce projet devant la Chambre des Députés, Paul Cambon • prit la parole à la séance du 31 mars 1884.

Il dut d’abord démontrer que la Dette tunisienne à rembourser n’était bien que de 125 millions pour la Dette consolidée — (sur ce point les arrangements internationaux de 1870 donnaient à sa démonstration une force irréfutable) — et de 17 millions et demi pour la Dette flottante contractée par l’Administration beylicale depuis 1870. Le Rapporteur du projet de loi en avait déjà établi l’origine et les causes (reliquats de coupons impayés et déficits budgétaires accumulés).

A l’objection qui lui était faite de la prétendue impossibilité pour le Gouvernement tunisien d’assurer le service de cette Dette et du danger soi-disant certain que le projet de loi faisait courir à la France en lui en imposant la garantie, Paul Cambon put répondre victorieusement par le simple exposé des réformes déjà réalisées par le Protectorat en plein accord avec le Bey, notamment en matière financière et budgétaire. Il fit ressortir les économies déjà obtenues par la suppression des services inutiles et des abus, et les recettes nouvelles déjà acquises et à attendre encore d’une exacte rentrée des taxes, d’un contrôle serré de leur perception et de la mise en produit des ressources forestières et autres du Pays.

Paul Cambon continua en s’attachant à mettre en lumière les méthodes de publicité et de régularité budgétaires récemment introduites dans la législation tunisienne et dont une première application venait d’être faite à l’exercice financier tunisien 1300 en cours, du 13 octobre 1883 au 12 octobre 1884. Combien, à ce moment, Paul Cambon dut se féliciter, d’avoir fait cette démonstration, plusieurs mois auparavant, dans son rapport préalable au Bey sur le budget de 1300! Ce rapport n’avait pas été fait pour les besoins de la discussion devant la Chambre, et son existence donna aux débats une force de sincérité impressionnante.

« Sans doute », continua en substance Paul Cambon, « le budget de 1300 est limité aux revenus réservés au Gouvernement beylical par les Arrangements de 1870, mais les finances tunisiennes ne doivent-elles pas, dès le vote du projet de loi et de la garantie de la France, s’accroître de tous les revenus concédés par ces arrangements à la Commission financière, qui n’aura plus alors qu’à se dissoudre ? Or, ces revenus, s’élevant à 6 millions et demi de francs par an, ont suffi de 1870 à 1884 à assurer l’exact service de la Dette consolidée de 1870. Bien plus, ils sont depuis le Protectorat « en progression extraordinaire : cette progression, signalée dans l’exposé des motifs du projet de loi, n’a pas été moindre en 1882 de 3.098.000 francs ; elle a porté sur les droits de douane, d’importation et d’exportation, et les affermages d’impôts. Elle s’est d’ailleurs, en 1883, accrue encore de 1.830.000 francs. Bien plus, les droits réservés ont à leur tour présenté une plus-value de 2.378.000 francs. Vainement a-t-on voulu attribuer cet accroissement de recettes à la présence en Tunisie du Corps d’occupation ; mais son effectif n’a pas excédé 12.000 hommes, et, tout au plus, peut-on admettre qu’il ait contribué dans une faible mesure à alimenter les droits sur les vins qui n’ont en tout rapporté que 893.000 francs. Non, les plus-values d’impôts sont dues au développement des affaires, à l’extension de la culture et des constructions, à l’augmentation de la population européenne, à l’heureuse influence morale du Protectorat et à la confiance qu’il inspire aux indigènes, lesquels accentueront encore leurs progrès à mesure de la plus longue durée de notre bienfaisante action. Donc, la garantie de la Dette tunisienne par la France n’entraînera aucune charge pour les contribuables français vis-à-vis desquels elle restera certainement nominale. Et elle permettra à la Tunisie, — en satisfaisant à ses engagements matériels, — de recueillir le bénéfice moral de l’intervention de la Mère-Patrie et de supprimer la Commission financière internationale dont la présence contrarie l’action politique et les réformes économiques du « Protectorat. »

Et, alors, Paul Cambon rappela que « cette Commission n’avait d’autre fonction, d’autre but, que d’assurer exactement le paiement des coupons aux porteurs de titres tunisiens; qu’elle n’avait dès lors à se préoccuper ni du bien du Pays ni du développement de ses ressources naturelles, et encore moins de l’influence française en Tunisie; que, comprenant sur neuf membres, trois français seulement et six étrangers, et dirigée par un Comité exécutif où un de ces Français, malgré son titre de vice-président, pouvait être mis en minorité en toute occasion, et notamment pour la nomination des fonctionnaires de l’Administration des revenus concédés, elle pouvait, au point de vue politique, créer à la France, malgré ses troupes d’occupation et son Protectorat, une situation politique intolérable et constituer une Administration échappant à son action. D’autre part, elle paralysait le Protectorat dans « la réalisation de trois réformes essentielles et immédiates : la restitution aux Villes de celles de leurs taxes que le Bey, en 1870, leur « a arrachées pour les attribuer à ses créanciers; la suppression ou la réduction des droits de douane à l’exportation des blés et des légumes et à l’exportation des huiles, concédés également aux créanciers; et la diminution de l’impôt de capitation. Or, ces trois réformes ne pouvant être réalisées tant que la Commission financière subsistera, Paul Cambon conclut en exprimant l’espoir que la Chambre consentirait à voter les mesures nécessaires à sa suppression, c’est-à-dire la garantie de la Dette tunisienne. »

Après lui, M. Jules Ferry, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, intervint pour reprocher vigoureusement à l’opposition « son hostilité à l’encontre du Protectorat et ses préférences pour l’annexion qu’entraînerait, à coup sûr, le rattachement du budget tunisien au budget français, dont il ne serait qu’une annexe. Mais le Gouvernement, tenu d’ailleurs par les traités, ne peut consentir à la suppression de la forme actuelle d’occupation de la Tunisie, — la forme du Protectorat, — à laquelle il tient parce qu’il la considère comme la plus économique et celle imposant au Gouvernement français le moins de charges et de responsabilités. »

« Nous conserverons, dit Jules Ferry, à la France en Tunisie cette situation de Protectorat, de puissance protectrice; elle a pour nous de très grands avantages; elle nous dispense d’installer dans un pays une Administration française, c’est-à-dire d’imposer au budget français des charges considérables; elle nous permet de suret veiller de haut, de gouverner de haut, de ne pas assumer, malgré nous, la responsabilité de tous les détails de l’Administration, de tous les petits faits, de tous les petits froissements que peut amener le contact de deux civilisations différentes. C’est, à nos yeux, une transition nécessaire, utile, qui sauvegarde la dignité du vaincu, chose qui n’est pas indifférente en pays musulman, terre arabe. Oui, Messieurs, sauvegarder la dignité du vaincu, c’est assurer la sécurité de la possession.

« Le Protectorat n’aurait pour lui que cette considération, que cette supériorité sur l’annexion, que nous tiendrions au Protectorat. Mais, je le répète, il est évident que le Protectorat est beaucoup plus économique, et que la Tunisie, comme vous l’expliquait tout à l’heure, dans son discours si complet, si lucide et si autorisé, M. le Commissaire du Gouvernement, que la Tunisie, en dehors des sommes nécessaires à l’entretien du Corps d’occupation, peut être aujourd’hui gérée sans coûter un sou au Trésor français, tandis que si vous la transformiez en un département algérien, vous sauriez, Messieurs, ce que vous auriez à payer.

« Nous tenons au Protectorat, nous voulons le maintenir, nous croyons que c’est l’intérêt du Pays, la volonté de la Chambre. Mais, pour le maintenir, gardez-vous d’excéder la mesure des engagements prévus par la convention qui vous est aujourd’hui soumise. »

Jules Ferry précisa ensuite ces engagements : « Le Bey s’interdira « tout emprunt sans le consentement de la France qui n’en veut pas et ne laissera pas la Tunisie aliéner ou concéder ses forêts, son domaine. Quant au contrôle à exercer sur elle, et à l’examen de « son budget, il sera assuré, non par le Parlement, mais par l’intermédiaire du Ministre des Affaires Etrangères et de celui des Finances, sous la responsabilité collective de tous les Ministres, du Conseil tout entier. Le Gouvernement adressera chaque année au Président de la République un Rapport détaillé sur les opérations financières de la Régence, sur l’action et sur le développement du Protectorat, et ce Rapport sera distribué aux Chambres. »

A la séance du 3 avril 1884, où la discussion avait été renvoyée, le projet de loi fut voté avec deux amendements tendant, l’un à subordonner les emprunts du Bey à l’autorisation législative, l’autre à préciser l’obligation du Rapport annuel admis par le Président du Conseil.

Le texte ainsi amendé fut soumis au Sénat le 8 avril et voté après une intervention heureuse de Jules Ferry. Il fut promulgué le lendemain 10 avril.

Le 27 mai suivant, un décret du Bey, après avoir rappelé son but d’assurer la conversion ou le remboursement de la Dette tunisienne consolidée et flottante, autorisait la négociation d’un emprunt dont le produit net ne pouvait excéder 142.550.000 francs, réalisable en une rente perpétuelle de 4 % sous forme de 315.376 obligations de 500 francs productives d’un intérêt annuel de 20 francs payable par semestre échu les 1 er janvier et 1 er juillet et à partir du 1 er janvier 1885.

Et, le 28 mai, un décret du Président de la République déclarait cet emprunt garanti par le Gouvernement de la République française.

Paul Cambon pouvait, après ce grand succès, compter sur la reconnaissance du Bey et de la population tunisienne. Accueilli avec enthousiasme à son retour à Tunis, le 12 juin, il reçut les félicitations de la Colonie française et de plusieurs colonies étrangères.

Dans sa réponse, constatant la réalisation du double but poursuivi depuis deux ans en faveur de la Tunisie redevenue désormais maîtresse de son indépendance financière et dotée d’une juridiction égale et uniforme pour les Européens, il déclara « le moment venu d’entreprendre les réformes et améliorations annoncées — dégrèvements, travaux des villes, coordination des lois sur la propriété constituant les assises de la Colonisation, répression des abus —, mais avec toute la prudence et les préparations nécessaires et sans perdre de vue les nécessités budgétaires, tout déficit exposant la Tunisie à perdre les sympathies qu’elle venait de s’acquérir en France. »

Et, de fait, à partir de cette déclaration, confirmée le 14 juillet suivant, toujours avec les mêmes conseils de prudence, le Journal Officiel ne cessa d’enregistrer, chaque semaine, un progrès nouveau du Protectorat. Ainsi furent successivement dotées de Municipalités, sur le modèle de celle de Tunis[11], c’est-à-dire administrées par un Président indigène, des Vice-Présidents français et un Conseil municipal composé d’Européens et d’indigènes, et pourvues d’une Recette municipale gérée par un Français, les villes de la Goulette, Le Kef, Sfax, Sousse et Bizerte; — la législation sur le recrutement militaire fut notablement amendée, l’âge de 32 ans jusqu’auquel la durée de l’assujettissement au tirage au sort se prolongeait, étant abaissé à 26 ans; la durée du service militaire, pour les hommes tombés au sort, avait déjà été réduite de 8 ans à 2 ans; — un décret du 11 août supprima le droit d’exportation sur les chéchias dont la fabrication constitue la principale industrie indigène, et un décret du I er septembre réduisit notablement les droits sur les chaux et briques; — une convention d’extradition fut signée avec l’Algérie; — et, les dernières Puissances ayant enfin consenti à la suppression de leurs Juridictions consulaires en Tunisie, un décret du Bey du 31 juillet 1884, désireux de rendre la justice plus expéditive à la fois pour les sujets tunisiens et les Européens, ordonna la remise aux Tribunaux français du jugement des affaires civiles et commerciales dans lesquelles des Européens seraient en cause aussi bien comme demandeurs que comme défendeurs. Demeurèrent toutefois réservées aux Tribunaux religieux les contestations relatives au statut personnel ou aux successions de sujets tunisiens, musulmans ou israélites. Le même décret constituait, sous la présidence du Ministre Résident de France, une Commission, composée de hautes personnalités françaises et indigènes, pour préparer la codification des lois relatives à la propriété foncière en Tunisie et proposer les conditions dans lesquelles la compétence en matière immobilière serait remise aux Tribunaux français.

Dans l’intervalle, les souscriptions à l’emprunt tunisien 4 % perpétuel, garanti par la France, avaient été ouvertes au public et reçues du 16 juin au 19 juillet pour la conversion et, à partir du 1 er octobre, pour le remboursement des anciennes Dettes. Le succès de ces opérations avait été complet[12] Il rendait inutiles les mesures en vigueur depuis 1870 pour la garantie des créanciers du Gouvernement et les institutions créées à cette époque pour en assurer l’exécution. La Commission financière internationale le comprit et, d’elle-même, décida sa suppression[13]. Un décret du Bey du 2 octobre 1884 la consacra et mit fin, le 12 octobre au soir, à son existence et à celle de l’Administration des Revenus concédés, en ordonnant la perception pour le Trésor beylical, à partir du 13 octobre, des revenus antérieurement concédés aux créanciers. Cette perception fut transférée à la Direction des Finances, créée le 4 novembre 1882, qui se trouva ainsi investie du recouvrement de tous les revenus de la Régence et dotée, à cet effet, des moyens édictés par les décrets sur le budget et la comptabilité publique de l’Etat des 12 mars et 19 décembre 1883. Le Directeur des Finances eut sous son autorité, en outre de ses services directs[14] et de la Recette générale des Finances existants déjà, deux Directions subordonnées, celle des Contributions diverses et celle des Douanes, dont le décret lui conféra le droit de déterminer les attributions[15].

Le lendemain, 3 octobre, une série de décrets du Bey intervinrent pour réaliser, comme conséquence de la suppression de la Commission financière et suivant les engagements pris par Paul Cambon à la tribune de la Chambre des Députés :

- la suppression des droits d’exportation sur le blé, l’orge et les légumes secs;

- la suppression de tous droits de douane à l’intérieur, des teskérés à l’exportation et de droits de douane accessoires destinés à être répartis entre le Service de la Douane et ses agents;

- la réduction des droits à l’exportation des huiles;

- l’attribution de la caroube sur les loyers aux villes de Tunis, La Goulette, Sousse et Sfax.

Le même jour, 3 octobre, un autre décret du Bey, refondant une législation basée en grande partie sur des usages et une longue pratique parfois différente suivant les régions du territoire, constitua le texte unique pour la perception et la défense contentieuse des droits et revenus de l’Etat en matière de douane à l’importation et à l’exportation par terre et par mer, au cabotage et au transit, et en matière de monopoles des tabacs, de la poudre, du sel, du Dar-el-Jeld (vente et tannage des cuirs et peaux), du plâtre et de la Monnaie.

Cet ensemble die réformes fut le prélude de l’élaboration du budget général de l’Etat pour l’exercice financier 1302[16] embrassant la période 1 du 13 octobre 1884 au 12 ocfobre 1885. Pour la première fois depuis 1870, le Bey put, grâce à la France, comprendre dans ses prévisions de recettes tous les revenus de la Régence et élargir en conséquence les prévisions de dépenses de ses services publics en y comprenant la nouvelle Dette publique. Ce fut, à proprement parler, le premier Budget du Protectorat. Il s’éleva ainsi à 23.742.000 piastres en recettes et à 23.663.667 piastres en dépenses, soit un excédent de prévisions de recettes de 78.333 piastres. Le budget de 1300, qui l’avait précédé et n’avait compris que les revenus réservés à l’Etat, à l’exclusion des ressources concédées aux créanciers, ne s’était élevé qu’à 10.218.501 piastres en recettes et à 10.212.092 piastres en dépenses. La comparaison permet de mesurer le chemin parcouru dans la voie de l’unification budgétaire.

En même temps que le Protectorat inaugurait sa pleine liberté d’action en matière financière, son Chef, le Ministre Résident, était doté par la Métropole de nouveaux moyens d’action. D’abord, un décret du Président de la République du 4 octobre 1884, contresigné par Jules Ferry, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, se référant à l’article 1 er du traité du 8 juin 1883 et considérant que le fonctionnement du Protectorat comporte, d’une part, le maintien de l’Administration indigène, d’autre part, un contrôle permanent sur les actes de cette Administration, ordonna la constitution en Tunisie d’un corps de Contrôleurs civils français relevant du Ministre Résident de France et chargés de remplir auprès des Caïds et autorités indigènes locales les mêmes attributions que le Ministre Résident auprès du Bey et le Secrétaire général du Gouvernement auprès du Premier Ministre et du Ministre de la Plume. Par leur intermédiaire, rien des détails du fonctionnement de l’Administration indigène ne put désormais échapper au Résident. Les Contrôleurs civils, nommés par décret du Président de la République sur la proposition du Ministre des Affaires Etrangères, furent peu après investis des fonctions de Vice-Consuls de France. Ils sont rétribués sur le budget tunisien.

Puis intervint, le 10 novembre 1884, par application toujours du traité,du 8 juin 1883, un autre décret du Président de la République, contresigné également par Jules Ferry, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, déléguant le Résident à l’effet d’approuver, au nom du Gouvernement français, la promulgation et la mise à exécution de tous les décrets rendus par le Bey. Cette mesure reçut son application, non seulement à l’égard des décrets postérieurs, mais, dès le 15 décembre.! 884, par arrêté spécial du Ministre Résident, pour tous les décrets antérieurs qui furent jugés comporter cette promulgation rétroactive. Ce fut là l’occasion d’une révision générale de la législation tunisienne, et le grand nombre de décrets beyli- caux ainsi maintenus en vigueur fut la confirmation de la justesse des déclarations de Paul Cambon, qui avait toujours repoussé les suggestions de ceux qui pressaient le Protectorat de faire table rase du passé[17].

Plus tard, le 23 juin 1885, un autre décret du Président de la République, contresigné par M. de Freycinet, Ministre des Affaires Etrangères, donnait au Résident, maintenu sous l’autorité du Ministre des Affaires Etrangères, le titre de Résident général, le déclarait dépositaire des pouvoirs de la République dans la Régence, mettait sous ses ordres les Commandants des troupes de terre et de mer et tous les services administratifs concernant les européens et les indigènes et lui conférait, à lui seul, le droit de correspondre avec les membres du Gouvernement français par l’intermédiaire du Ministre des Affaires Etrangères pour les affaires présentant une portée politique ou exigeant le concours de plusieurs administrations différentes. « Le Résident général, écrivait M. de Freycinet dans son Rapport du 23 juin 1885 au Président de la République, est alors l’intermédiaire désigné, et aucune mesuré ne pouvant engager à un degré quelconque la responsabilité du Gouvernement ne devra être prise sans son approbation préalable. Des actes tels que des déplacements importants des troupes, des modifications dans l’armée indigène, des règlements ou des décisions touchant à des questions de police et à la sécurité des personnes, des projets de travaux d’intérêt public, des remaniements d’impôts, des changements de circonscriptions administratives, et, en général, toutes les dispositions ayant un caractère permanent et réglementaire ne pourront intervenir sans le concours ou le consentement du Résident général. Il aura, de plus, vis-à-vis de toutes les administrations de la Régence, un rôle naturel de modérateur, et son intervention opportune préviendra les conflits. Seules les affaires purement techniques et d’ordre intérieur dans chaque administration française peuvent être traitées directement avec les Ministres compétents par les chefs des divers services tunisiens. »

Assuré, après tous ces textes, d’être en parfaite communion d’idées avec le Gouvernement français, Paul Cambon peut poursuivre d’une main ferme la continuation de l’évolution du Protectorat dans la voie où il l’a engagé.

Tout en prêtant un appui de tous les instants à la Direction des Finances pour la réalisation du programme financier, il complète l’organisation de l’Administration générale. A cet effet, il remanie les circonscriptions administratives de la Régence ou Caïdats, améliore le recrutement des Caïds et de leurs sous-ordres, les Cheikhs, à la fois administrateurs de leur circonscription et collecteurs des impôts, les assujettit à une comptabilité simple mais sûre et à un contrôle constant et serré. Il régularise la situation et définit les attributions du personnel de la police montée ou gendarmerie indigène désignée sous le nom d’Oudjak.

L’organisation municipale, étendue à toutes les villes de quelque importance, est complétée par l’institution des Commissaires de police français. Les Zaptiés de Tunis et de La Goulette subissent la même réforme que les Oudjaks. La gendarmerie française du Corps d’occupation, dont le Protectorat assure le casernement, contribue de son côté au maintien de l’ordre public.

L’amélioration de l’organisation judiciaire est poursuivie. Un décret du 14 février 1885 règle la procédure devant l’Ouzara. La Justice française voit sa compétence étendue aux crimes et délits commis en Tunisie par des Tunisiens à l’encontre d’Européens ou de complicité avec des Européens ou protégés. Le nombre des juges du Tribunal de Tunis est augmenté ainsi que celui des Justices de Paix. Les Tunisiens incorporés dans les Corps de troupes d’Afrique sont assujettis au code militaire français.

La Direction de l’Enseignement, créée le 6 mai 1883, et organisée sur les propositions de M. Machuel; à la collaboration duquel Paul Cambon rend de fréquents hommages, reçoit une vive impulsion. Le Collège Saint-Charles, jusqu’alors établissement libre d’enseignement secondaire, est soumis au régime de l’Instruction publique et rattaché comme tel à la Direction de l’Enseignement. Le Collège Alaoui, école normale de garçons créée en 1884 sur l’initiative du Bey Ali, qui lui donna son nom, devient la pépinière des institutions scolaires de la Tunisie. Le Collège Sadiki, fondé en 1875 pour les musulmans et doté de revenus propres sur des biens habous, est réorganisé sous la direction de maîtres indigènes et français qui conduisent leurs élèves aux carrières libérales et administratives. Dix écoles arabes françaises sont créées en 1885. Un Service des Antiquités et Arts, dirigé par un savant français, est préposé à l’exécution du décret beylical du 7 mars 1886, relatif à la protection des antiquités dont fourmille le sol tunisien, et un Musée, dit Alaoui, installé au Bardo pour recueillir et conserver les produits des fouilles, renferme bientôt la plus importante collection de l’Afrique du Nord.

La Direction des Travaux Publics, dotée sur le budget de crédits chaque année plus considérables, qu’elle emploie de la manière la plus fructueuse, réalise simultanément, depuis 1883, les travaux de première urgence que réclame le pays : construction de routes (dont 4 kilomètres seulement existaient autour de Tunis) et de ponts, aménagement de pistes, première mise en état des ports, éclairage des côtes, construction de bâtiments civils, recherche et adduction d’eau potable, notamment restauration de l’aqueduc de Tunis, éclairage des villes, exploitation des forêts et démasclage des chênes-lièges, défense des massifs forestiers contre l’incendie, tel est le bilan que Paul Cambon peut présenter en trois ans d’efforts. Les travaux du port de Tunis allaient d’ailleurs commencer grâce à la dotation inscrite pour eux au budget et aux négociations habilement menées qui aboutirent à la transformation de la concession du port faite le 14 août 1880 à la Compagnie Bône-Guelma (qui s’était substituée un mois après la Compagnie des Batignolles) en un contrat d’entreprise à exécuter en six ans.

Mais Paul Cambon s’était attaché personnellement à la réforme de la propriété foncière. Déjà, pour y préluder, il avait défini le domaine public (février et septembre 1885), reconstitué les sommiers de consistance du domaine de l’Etat et réglementé (décret du 21 octobre 1885) la procédure de la constitution en enzel (rente perpétuelle stipulée plus tard rachetable) des biens habous particuliers (en principe inaliénables, mais dont la jouissance perpétuelle peut cependant être cédée moyennant une rente foncière dite enzel). Paul Cambon avait, d’autre part, réorganisé l’Administration (Djemaïa) des Habous publics (ceux dont la nue-propriété et la jouissance sont affectées à une fondation pieuse) dont les revenus alimentent le budget du culte musulman.

Restait à faciliter la mobilisation de la terre tunisienne. Sans doute, le droit des détenteurs du sol est habituellement constaté ; mais cette constatation est faite à l’aide de titres rudimentaires fournissant des indications peu précises sur les origines et sur la délimitation de la propriété et sur la condition juridique de l’immeuble. Il en existe souvent plusieurs pour un même immeuble. Beaucoup sont faux ou adultérés. Leur authenticité est difficile à vérifier. Pas de cadastre, aucun régime de publicité. Nulle sécurité pour l’acheteur °u pour le prêteur. Les contestations incessantes auxquelles ce régime donne lieu sont de la compétence du Tribunal religieux du Châra, dont la procédure est lente et compliquée. La Commission chargée d’étudier les moyens d’améliorer ce régime achève son travail en 1885. Le 1 er juillet 1885, un décret du Bey la promulgue. D’autres décrets des 6 et 21 avril et du 14 juin 1886 la modifient, la complètent et créent les organisations nécessaires à son fonctionnement (Conservation de la propriété foncière, gérée par un fonctionnaire français des Finances, Tribunal mixte immobilier, composé de magistrats français et d’assesseurs indigènes, Service topographique, ressortissant à la Direction des Travaux Publics et chargé de l’exécution des pians fonciers par l’intermédiaire de géomètres d’une capacité professionnelle démontrée).

La loi foncière se trouve dès lors prête à fonctionner : elle est mise à exécution le 15 juillet 1886.

L’application de cette législation est facultative : libre à chacun de requérir « l’immatriculation » de son immeuble sous le régime de la loi foncière. Il dépose sa demande ou réquisition à la Conservation foncière qui lui donne de suite la publicité. Le Service topographique établit le plan de l’immeuble rattaché à la triangulation générale de la Régence. Le Tribunal Mixte Immobilier examine les titres et droits de propriété du requérant et des opposants, enquête, se transporte au besoin sur les lieux en présence des voisins et opposants dûment convoqués, et finalement admet ou rejette la demande d’immatriculation en précisant tous les droits réels existant sur l’immeuble. Le cas échéant, le Conservateur établit le titre de l’immeuble sur son registre foncier et en délivre une expédition au requérant reconnu propriétaire. A partir de ce moment toute modification dans la consistance matérielle ou dans l’état juridique de l’immeuble n’est valable et opposable aux tiers si elle n’est inscrite par le Conservateur de la Propriété foncière sur son registre foncier et sur l’expédition du titre : nulle hypothèque, nul’ droit, n’est admissible s’il reste occulte. Du fait de son immatriculation, l’immeuble est placé sous la juridiction du Tribunal français.

Une initiative si hardie, et qui devait être si féconde, pouvait-elle se concilier avec le principe d’action prudente sans cesse rappelé par Paul Cambon ?

Ecoutons ce qu’en dit le père du Protectorat[18] : « Dans cette loi de 1885 sur la propriété foncière, qui, bien que faite sans le concours d’aucun parlement, grand ni petit, n’en demeure pas moins un des monuments législatifs les mieux ordonnés de ce temps-ci, à côté de quantité de hardiesses qui font, à cette heure encore, reculer nos légistes continentaux, que de ménagements habiles pour les traditions souvent capricieuses du droit musulman, quel souci de les régler, de les amender, au lieu de les abolir. En vérité, la méthode est bonne… »

La loi foncière est toujours en vigueur. Elle a trouvé un accueil favorable dans toutes les catégories de la population de la Régence, même chez les Indigènes dont beaucoup d’immeubles sont immatriculés. Ses bienfaits sont unanimement reconnus et elle a donné une sécurité absolue aux transactions sur la propriété immatriculée en Tunisie. Paul Cambon put recueillir lui-même le témoignage de son succès avant de quitter la Tunisie.

Il put aussi recevoir la récompense de sa restauration financière de la Régence.

Le règlement des comptes budgétaires antérieurs à l’exercice 1300 lui fournit un premier excédent de recettes de 2.032.783 piastres 49.

Le budget de 1300, premier exercice financier des Revenus réservés du Protectorat, put être réglé en 1885 par un excédent de recettes de 2.151.863 piastres 86.

Le budget de 1302, le premier qui ait, après la dissolution de la Commission financière, embrassé l’ensemble des Revenus de la Régence, présenta à son tour un excédent de recettes de 9.080.883 piastrss 59.

La liquidation de la Commission financière et de l’Administration des Revenus concédés, effectuée par les soins de la Direction des Finances, se traduisit elle-même par un bénéfice de 8.782.907 piastres 32.

De même, la liquidation des opérations de l’Emprunt de 1884, assurée par la même Direction, laissa, sur le versement des souscriptions de cet emprunt, un solde libre et sans emploi de 7.454.600 p. 31.

Ce fut donc par un total d’excédents de recettes de 29.503.098 piastres 57 que la gestion financière du Protectorat se traduisit à l’heure du départ de Paul Cambon. Résultat que M. Ribot, Ministre des Affaires Etrangères, présentant le 15 octobre 1890 son Rapport au Président de la République, soulignait en ces termes : « Les recettes budgétaires, qui étaient de 22 millions de piastres au moment de notre établissement dans la Régence, se sont élevées et maintenues à un chiffre moyen de 32 millions de piastres. Si on y ajoute les 6 millions de piastres de dégrèvements consentis jusqu’alors par le Protectorat, on arrive à un total d’environ 38 millions de piastres, présentant un accroissement de plus d’un tiers sur le produit originaire des ressources générales de l’Etat. Une progression aussi considérable témoigne hautement des heureux effets qu’ont eus, sur le développement de la prospérité publique, les a institutions du Protectorat. Une autre preuve en est d’ailleurs fournie par les relevés des Douanes qui accusent en 1885-1886, par a rapport à 1880-1881, une augmentation de 28 millions de piastres pour les importations. »

Paul Cambon fixa lui-même la destination à donner aux excédents de recettes -de son administration financière. Les règles qu’il énonça à cette occasion, dans un rapport au Bey du 11 juillet 1886, devinrent la charte de la gestion des Réserves du Trésor tunisien.

« Une nécessité s’impose au Gouvernement de Votre Altesse. C’est la constitution d’un fonds de réserve. Les ressources les plus importantes du budget tunisien proviennent directement ou indirectement de l’agriculture ; les rentrées du Trésor sont subordonnées au cours des saisons, et, d’une année à l’autre, par l’effet d’une mauvaise récolte, les recettes peuvent diminuer dans une proportion considérable. L’expérience commande de prévoir le retour des périodes de disette ; de même que les anciens Egyptiens conservaient dans de vastes réservoirs, pour les années de sécheresse, le trop-plein des débordements du Nil, il faut mettre en réserve nos excédents afin de combler des déficits éventuels.

« Votre Altesse sait que le Gouvernement français n’entend donner aucune subvention à la Régence. Le premier principe du nouveau système de colonisation inauguré par lui est que les Colonies doivent se suffire à elles-mêmes, se développer avec leurs propres fonds et en proportion de leurs ressources. S’il a donné sa garantie, pour des raisons particulières, à l’emprunt émis par la Régence en 1884, il a eu bien soin de stipuler par l’article 3 de la convention du 8 juin 1883, que les sommes nécessaires pour assurer le service de l’emprunt garanti par la France seraient prélevées avant tout sur les revenus de la Régence, le surplus seulement pouvant être affecté aux dépenses d’administration du pays. Si des précautions n’étaient pas prises, et si les finances tunisiennes cessaient d’être gérées avec l’économie et la rigueur dont s’inspire l’administration actuelle, les services publics pourraient un jour cesser de fonctionner et la vie de l’Etat s’arrêter tout à coup.

« Afin de parer à un semblable accident, Votre Gouvernement croit bon de constituer un fonds de réserve qui pourra atteindre un montant maximum de 30 millions de piastres. Cette somme représente le budget des dépenses, service de la Dette compris, de tout un exercice. Avec les fonds d’une année d’avance, Votre Gouvernement pourra envisager sans crainte les déficits partiels qui pourraient se produire.

« J’ai l’honneur de soumettre ci-joint à Votre Altesse un décret « constituant ce fonds de réserve[19] . Il lui est affecté une première dotation de 18.270.351 piastres 12. Il sera parfait par les intérêts de cette somme employée en valeurs des Etats français ou tunisien et, s’il y a lieu, par de nouvelles affectations sur les excédents de l’exercice ou des exercices futurs.

« Après la constitution de la première dotation du fonds de réserve, il reste encore disponible une somme de 11.232.747 p. 45, formée des excédents des exercices 1300 et 1302. Le Gouvernement propose à Votre Altesse d’en ordonner l’inscription au budget de 1303 courant et le report de droit aux budgets suivants, jusqu’à complet épuisement, en l’affectant aux travaux du port de Tunis.

« Le projet de construction de ce port a été poursuivi depuis plusieurs années avec énergie par Votre Gouvernement, qui s’est préoccupé en même temps des difficultés techniques de l’entreprise dont la solution est proche, et des difficultés financières qui sont aujourd’hui résolues. C’est en procédant avec cette résolution et « cette prudence que la Régence pourra être successivement dotée « de tous les grands travaux nécessaires à son développement. »

Ce fut là le dernier acte public signé de Paul Cambon en Tunisie. Le Gouvernement français le réservait à d’autres fonctions. Par décret du 28 octobre 1886, contresigné par M. de Freycinet, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, le Président de la République le nomma Ambassadeur près Sa Majesté le Roi d’Espagne.

Paul Cambon revint à Tunis le 10 novembre pour remettre ses lettres de rappel au Bey, prendre congé de lui et faire ses adieux à la Colonie française et aux autorités indigènes. Le Souverain, très ému, lui adressa ce touchant adieu : « Vous étiez pour moi un ami, et je vous vois partir avec douleur. Que le Dieu tout puissant vous couvre de sa protection et vous aide dans la mission nouvelle que votre Gouvernement vous confie ! Je suis reconnaissant à la République française du bien qu’elle a fait en Tunisie. J’aime la France, et je vous remercie d’avoir été l’agent d’une sage politique qui assure à mes Etats la sécurité et aide au développement de toutes les richesses du pays. »

- Dubos, Vice-Président de la Municipalité de Tunis, au nom de la Colonie française et des Colonies étrangères, après avoir retracé en termes saisissants les bienfaits du Protectorat et la part que Paul Cambon y avait prise personnellement, l’assura, au milieu de vifs applaudissements, de la reconnaissance affectueuse des populations.

Paul Cambon le remercia ainsi que tous les Chefs de services, magistrats et fonctionnaires présents, de leur collaboration à l’œuvre du Protectorat, qui est la politique du Gouvernement de la « République et ne sera pas abandonnée parce qu’elle est conforme aux véritables intérêts de la France. »

Aux Indigènes, tunisiens, algériens ou protégés français, venus en grand nombre, porteurs de plusieurs adresses revêtues d’une grande quantité de signatures, pour le saluer et lui exprimer les sentiments qu’éprouvait pour lui la population tout entière de la Régence, Paul Cambon déclara combien il remerciait cette population de la confiance qu’elle lui avait toujours témoignée et qui lui avait permis d’apporter dans la Régence les réformes nécessaires pour l’intérêt du pays.

Après une visite au Collège musulman Sadiki, au Collège français Saint-Charles et~ à l’Ecole normale d’instituteurs Alaoui, où il reçut les adieux des professeurs et des élèves, il alla voir le Cheikh El Islam, Si Ahmed Bel Khodja, avec lequel il avait toujours eu les meilleures relations et qui lui témoigna le regret et le chagrin qu’il éprouvait de son départ. « Vous avez su, lui dit le Cheikh, vous acquérir ici les sympathies de tout le monde, et ce n’était pas, je dois l’avouer, chose facile, car bien des esprits, et des plus cultivés, voyaient d’un mauvais œil le nouvel état des choses. Grâce à votre tact, à l’aménité de votre caractère et à lui droiture de votre politique, vous vous êtes concilié tous les cœurs. Je suis d’ailleurs persuadé que votre honorable successeur continuera à suivre à notre égard une politique qui a amené des résultats aussi heureux. »

Paul Cambon s’embarqua à la Goulette pour la France le lundi 15 novembre 1886. Auparavant, à La Marsa, il avait tenu à saluer encore une fois le Bey, qui lui renouvela l’expression de ses regrets et de ses sentiments d’affection et chargea les deux aînés de ses fils de l’accompagner au quai d’embarquement.

Là, l’attendaient tous ses collaborateurs français et indigènes, civils et militaires, les personnalités les plus marquantes de la Colonie française et des Colonies étrangères et un grand concours de population qui, au moment où il quittait le quai, lui fit une ovation.

Certes, la conception première du Protectorat n’est pas due à Paul Cambon. Elle doit être attribuée au Ministre des Affaires Etrangères, et surtout à Jules Ferry qui, « se défendant toutefois d’être un inventeur sur le fond de l’entreprise ou sur ses détails, exposa qu’il n’avait fait que reprendre des projets étudiés par ses prédécesseurs et obéir à une tradition lorsqu’il élabora, avec M. Barthélemy Saint-Hilaire et M. de Courcel, les instructions tracées au Général Bréart[20] ». Mais Paul Cambon qui, le premier, mit cette conception en pratique, sut si exactement maintenir le régime tunisien et le faire fonctionner régulièrement et avec un tel succès sous un contrôle français, aussi peu apparent que possible, qu’il ne tarda pas à incarner le Protectorat et à en être considéré comme l’auteur.

« La République française », ne cessait-il de répéter, « poursuit en Tunisie une œuvre de civilisation. Elle veut respecter les institutions du pays, sa dynastie, sa religion et ses mœurs. Mais par des réformes progressives et par la transformation d’un régime économique très-imparfait, elle se propose de mettre en valeur toutes les sources de production de cette terre féconde »[21]

Le mérite essentiel de Paul Cambon fut, en effet, de croire à la possibilité d’utiliser, au début, l’état de choses existant et, par-là, de s’acquérir la confiance des indigènes dont il ne menaçait pas les habitudes. Cette confiance une fois solidement assise, il put les engager dans la voie du progrès et demander au loyalisme à toute épreuve de S. A. Ali Bey et au dévouement du Premier Ministre Si El Aziz Bou Atour, les décrets nécessaires pour la réalisation successive de son programme. Et cependant, combien peu sûre lui avait apparu au début la coopération de l’administration beylicale ! « Nous avons trouvé ici », dit-il dans son discours d’adieux à la Colonie française, « un marécage administratif ; nous l’avons desséché, assaini, et nous livrons à l’Administrateur distingué qui représentera désormais la France en Tunisie, un terrain solide sur lequel il pourra bâtir en toute sécurité. Il est difficile de se rendre compte des efforts obstinés[22] qu’il a fallu déployer pour venir à bout de la routine tunisienne, et je rends grâce aux hommes dévoués (MM. Depienne, Grand, Bompard, Machuel) qui m’ont secondé dans ce labeur.

« Tout cela s’est fait sans soulever d’opposition de la part des indigènes. Nous avons cependant touché à tout, mais les Tunisiens qui, au lendemain de l’occupation française, s’enfermaient dans leurs maisons pour ne pas nous voir, ont compris que nous n’étions pas des oppresseurs. Peu à peu, ils sont venus à nous ; ils ont pris confiance ; ils nous ont prêté leur concours. Aujourd’hui, la population tunisienne accepte le Protectorat et ressent ses bien- faits ; la France est aimée, respectée, obéie sur toute l’étendue du territoire.

« Je sais bien, a-t-il dit encore, que certaines personnes taxent cette politique de faiblesse. Elles considèrent l’indigène comme un être inférieur, elles voudraient l’éliminer ainsi qu’on a fait des Peaux-Rouges d’Amérique ou des anthropophages de l’Australie. De pareilles doctrines font sourire et témoignent, en Tunisie du moins, d’une singulière ignorance de l’histoire et des conditions du pays. La Tunisie est un vieux pays, organisé depuis longtemps, ayant ses lois, ses règlements, possédant une société industrieuse et policée. Elle avait été ruinée par les caprices de ses derniers souverains, elle était la proie d’une administration corrompue, mais il était possible de reprendre en mains tous les fils du Gouvernement et d’approprier l’ancienne législation à un état de choses nouveau. C’est ce que nous avons tenté de faire, et c’est pourquoi nos réformes ont été favorablement accueillies par les indigènes : elles se rattachent toutes plus ou moins aux traditions locales ; notre loi immobilière elle-même consacre certains usages du pays.

« La politique du Protectorat n’a pas d’autre secret : elle consiste à améliorer sans détruire et à se réclamer toujours auprès de l’indigène d’une ancienne tradition. »

Ce n’est pas d’ailleurs chez les indigènes que la mise en train du Protectorat a rencontré les plus vives résistances. Ce n’est pas davantage chez les Européens, français ou étrangers, que le Protectorat a trouvés installés en Tunisie ; ceux-ci, un moment inquiet pour leurs situations acquises, se sont vite apaisés en voyant que le nouvel état de choses n’y portait pas atteinte. C’est parmi des Français, nouveaux venus en Tunisie, que le régime instauré par Paul Cambon a suscité le plus de préventions.

S’inspirant de la violente hostilité rencontrée au Parlement par Jules Ferry, auquel les partis extrêmes reprochaient également, mais pour des motifs divers, de ne pas avoir annexé la Tunisie, certains immigrants témoignaient une vive surprise de se trouver, à leur débarquement, en face d’une administration tunisienne appliquant avec des méthodes tunisiennes, y compris le fermage aboli depuis la Révolution française, disaient-ils, une législation tunisienne, des impôts tunisiens aux appellations locales.

Ils sommaient Paul Cambon de remplacer toute cette législation, toute cette organisation, par des textes et des méthodes empruntés à la Métropole et à l’Algérie et d’en confier l’application à un personnel appelé de France ou de la Colonie voisine. Mais, avec une patience inaltérable, Paul Cambon, dans ses allocutions répétées à la Colonie française, aux solennités périodiques du 1er janvier et du 14 juillet ou à l’occasion d’évènements marquants tels que le vote de la loi de garantie par la France de l’emprunt tunisien, s’attachait à expliquer la tendance du Protectorat qui est de moderniser toute cette organisation sans s’arrêter aux mots et aux questions de formes.

Cependant il se serait heurté à une incompréhension systématique de ses méthodes prudentes s’il n’avait pas trouvé appui, d’une part, dans l’extraordinaire ténacité et F expérience financière de son Directeur des Finances[23] qui, avec une claire vision des améliorations nécessaires, savait les faire espérer et attendre jusqu’à l’heure des réalisations possibles, d’autre part, dans le Ministère des Affaires Etrangères dont tous les titulaires (MM. de Freycinet, Duclerc, Challemel-Lacourt, Jules Ferry) soutinrent la supériorité du Protectorat sur l’annexion. Aussi Paul Cambon peut-il à son tour à Tunis, sans risquer d’indisposer l’Algérie, affirmer les mêmes idées : « Le Protectorat, c’est un Etat dans lequel les administrations locales, les usages et les habitudes des Indigènes, leurs lois et leurs procédés de gouvernement sont respectés, mais dont l’exercice est contrôlé par nous. La configuration de la Tunisie, le tempérament de ses habitants, les mœurs d’une population façonnée depuis des siècles à certaines habitudes administratives, tout rend ici la situation plus facile qu’en Algérie. Le but à atteindre, c’est la « mise en valeur de la Tunisie sans sacrifice pour la France[24].

« Grâce », disait-il encore, « à la réorganisation complète de nos services financiers, à la suppression des emplois inutiles, à l’établissement d’une bonne comptabilité, à la répression des abus, à la défense énergique des droits de l’Etat, nous avons mis les finances tunisiennes dans une situation telle que, je ne crains pas de l’affirmer, aucun Etat de l’Europe n’a des finances plus claires et des ressources plus assurées.

« Si, comme on le dit, la bonne politique aide à faire de bonnes finances, on peut penser que notre politique n’est pas trop mauvaise. Elle n’est cependant pas du goût de tout le monde, et vous disiez vous-même tout à l’heure, Monsieur le Président de la Chambre de Commerce, qu’une certaine fraction de la Colonie française réclamait l’annexion de la Régence.

« Sans examiner si cette mesure est conforme aux engagements pris et aux conventions signées par la République, je me demande ce si cette solution serait conforme aux intérêts de la France et à ceux de la Colonie française.

« Imposer à la Tunisie une administration française complète, politique, judiciaire, financière, transformer la Régence en un quatrième département algérien, savez-vous ce que cela coûterait ? 30 millions au moins par an, sans compter les frais de premier établissement qu’il est impossible de chiffrer. Or, déduction faite de la Dette, la Tunisie produira l’an prochain 13 millions. La France prendrait donc une charge annuelle de 16 à 17 millions, alors qu’aujourd’hui la Régence se suffit à elle-même. Est-il un homme politique ayant souci des intérêts financiers de la France qui oserait proposer un sacrifice aussi considérable et aussi inutile ?

« Quant à la Colonie française de Tunisie, quant à vous, Messieurs, avez-vous un intérêt quelconque à une annexion immédiate ? Je n’en vois qu’un : l’assimilation de vos produits aux produits algériens à l’entrée en France. Il n’est pas besoin de recourir à l’annexion pour obtenir ce résultat, et je puis vous annoncer que, sur ma demande, le Gouvernement français étudie en ce moment un projet de loi destiné à vous donner satisfaction.

« Ayez confiance à vous-mêmes, conservez votre individualité, et, grâce au Protectorat, essayez de faire ici, à l’image des possessions anglaises, une Colonie ayant son autonomie, sa législation, son budget, et, plus tard, son Parlement colonial. Vous prouverez ainsi que les Français savent coloniser et que, dégagés des entraves d’une administration étroite, ils ont, comme d’autres, le goût de l’initiative et de la liberté[25] ».

Quand, plus tard, le succès de la réforme financière commença à se traduire par des excédents de recettes, les opposants changèrent de tactique : ils convièrent le Gouvernement du Protectorat, soit à une politique plus accentuée de dégrèvements (il en avait cependant consenti de toutes sortes, parmi les taxes les plus critiquables de l’ancien régime, pour une somme de 6 millions de piastres par an), soit à une réforme générale de tout le système d’impôts.